「となりのトトロ」や「魔女の宅急便」と並び称されるスタジオジブリの傑作の一つでありながら、なぜかインターネット上では「おもひでぽろぽろ 怖い」というキーワードが常に検索され続けています。

多くの人が抱くこの漠然とした「怖さ」や「気持ち悪さ」の感情は一体どこから来るのでしょうか。

それは、決してホラー映画のようなジャンル的な恐怖ではなく、高畑勲監督が容赦なく突きつけてきた「現実」のあまりの生々しさ、そして誰もが目を背けたくなる過去の自分との対峙が引き起こす、心理的な痛みに他なりません。

本記事では、この映画を観て不快感や動揺を覚えた方々と共感しつつ、その「怖さ」の正体を、監督の意図、具体的なシーンの描写、そして批評的視点から徹底的に考察します。

観た人も観てない人も、「検索してよかった」と思える、情報と感情が揃った分析を提供します。

多くの人が共感!おもひでぽろぽろを「怖い」「気持ち悪い」と感じる心理の正体

多くの人が共感!おもひでぽろぽろを「怖い」「気持ち悪い」と感じる心理の正体

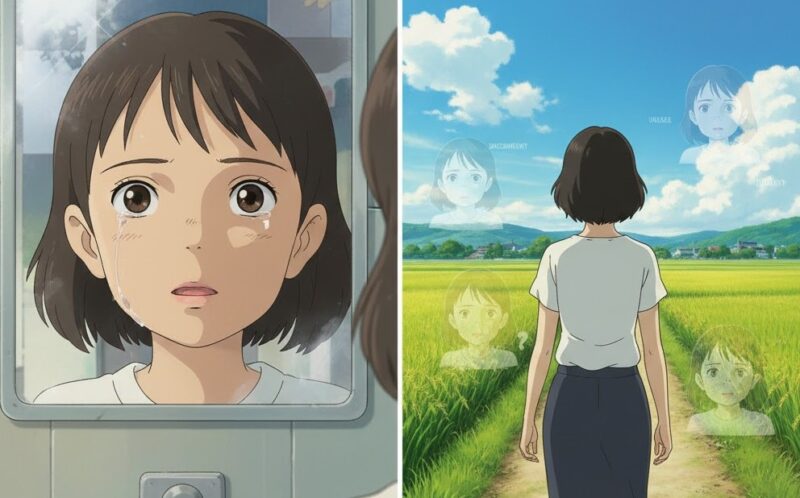

この映画の主人公、岡島タエ子は、東京で働く27歳のOLです。

彼女が、子供時代の「おもひで」をぽろぽろと振り返りながら山形での農業体験に向かうという「あらすじ」は、一見穏やかで懐かしい物語に見えます。

しかし、多くの視聴者が「怖い」「気持ち悪い」と感じてしまうのは、その回想シーンの描写があまりにも「理想化されない現実」に満ちているからです。

私たちが通常求めるノスタルジーは、美しく整えられた記憶の断片ですが、高畑監督はそれを拒否しました。

例えば、SNSでも度々話題になるのが、「おもひでぽろぽろ 気持ち悪い」という感想です。

これは主に、極端なリアリズムを追求した作画や、社会的なタブー視されがちなテーマをストレートに扱った点に起因します。私たちはアニメーションに対し、ある種のデフォルメや美化を無意識に期待しますが、この映画はそれを裏切ります。

生理シーン、ほうれい線…不快感を伴う極端な“リアル描写”

「おもひでぽろぽろ」が多くの人に衝撃を与えた要素の一つに、少女の初潮を描いた生理シーンがあります。

当時、アニメーション映画でこのテーマを扱うことは極めて異例でした。

高畑勲監督は、10歳のタエ子にとって「生理」という出来事が、友達にからかわれたり、身体の変化に戸惑ったりする、一種の「小さな恐怖体験」であることを、美化せずに、生々しい空気感で描き出しました。

この描写は、特に女性視聴者からは「痛いほどわかる」「共感できる」と支持される一方で、慣れないアニメーション表現として「気持ち悪い」と感じる人もいるのです。

また、大人になったタエ子の顔に描かれたほうれい線の描写も特筆すべきです。

当時のジブリ作品のヒロインとしては異例で、この細部のこだわりこそが、高畑監督のリアリズムへの執着を示しています。

ほうれい線は、加齢と現実の重みを象徴し、アニメーションの軽やかさを打ち消す作用を持っています。

この「生身の人間」感こそが、観客が目を逸らしたい「現実の自分」を映し出す鏡となり、無意識の不快感、つまり「怖さ」を生んでいると言えるでしょう。

感情を逆撫でする? 理想化されない「タエ子 嫌い」論の背景

インターネット上では、一部で「タエ子 嫌い」という意見も見られます。

これは、完璧ではない、弱さや矛盾を抱えたタエ子の人間的な側面に反応したものです。

彼女は、27歳になっても「自分が本当に何をしたいのか」を決められず、過去の思い出に逃避しようとします。

観客は、主人公には強く、明確な意志を持っていてほしいと願うものですが、タエ子はあまりにも等身大で、まるで自分の過去の失敗や後悔を映し出しているかのようです。

この「嫌い」という感情は、実はタエ子ではなく、「過去の決定を先延ばしにしてきた自分自身」に対する苛立ちの裏返しと解釈できます。

彼女が抱える「都会で自分を見失った」という現代的な社会のテーマは、多くの大人の視聴者に心理的なプレッシャーを与えるのです。

過去の自分 vs 現在の自分:郷愁が「ホラー」に変わる瞬間

「おもひで」は、本来であれば美しいものとして消費されるべきですが、この映画では、過去の記憶はタエ子の現在の行動を縛りつける「呪い」のように機能します。

思い出すことで癒されるどころか、未解決の感情や後悔が次々と呼び起こされ、現在のタエ子を追い詰めます。

過去のタエ子は、現在のタエ子の不完全さを指摘し続ける、ある種の「亡霊」です。この、美化された過去が現在の自分を侵食していく感覚こそが、この映画の真の「おもひでぽろぽろ 怖い」の源泉であり、ホラー的な側面を持っていると言えます。

これは、単なるノスタルジーではなく、「過去との和解」という、人生における最も重いテーマを描いているのです。

批評家はどう見た? 海外評価(Rotten Tomatoes, IMDb)から見る作品の多面性

この映画が持つ「怖さ」や「不快感」は、作品の芸術性の高さを示す裏返しでもあります。

権威ある批評サイトの評価を見ると、「おもひでぽろぽろ」の普遍的な価値がわかります。

例えば、映画評論サイトのRotten Tomatoesでは批評家の評価が非常に高く、IMDbでも概ね高評価を得ています。

これは、高畑勲監督のリアリズムの追求が、文化や言語を超えて、人間の普遍的な「成長の痛み」を描き出していると認識されているからです。

海外の批評家たちは、この映画を単なるアニメーションとしてではなく、大人の女性の心理を深く描いた社会的なテーマを持つ作品として捉えています。この多面性こそが、本作が30年以上経った今でも議論を呼ぶ理由なのです。

高畑勲監督の狙いと「おもひでぽろぽろ 怖い」の先に待つ“救い”

高畑勲監督の狙いと「おもひでぽろぽろ 怖い」の先に待つ“救い”

では、高畑勲監督は、なぜこれほどまでに「怖い」と感じさせるような生々しい描写を徹底したのでしょうか。

その答えは、「偽りの郷愁からの脱却」です。

監督は、過去を都合よく美化し、今の自分の不満から目を逸らす現代人の傾向に警鐘を鳴らしました。

この映画は、過去を「おもひで」という甘い膜で包むのではなく、その時の感情や痛みをそのままの形で再体験させることを通じて、タエ子(そして観客)に「本当に大切なことは何か」を問いかけているのです。

物語の核となるのは、山形での農業体験、特に主人公のタエ子と青年・トシオとの交流です。

トシオは、タエ子の過去を美化せず、今の彼女をありのままに受け入れようとする、数少ない現実の存在です。

彼の存在によって、タエ子は過去の呪縛から解放され、27歳にして初めて「自己決定」への一歩を踏み出す勇気を得ます。

この解放の過程こそが、不快な「怖さ」の先に待つ真の救いなのです。

考察:タエ子への「ビンタ なぜ」? 過去の痛みにこそ価値がある

作中で描かれる、タエ子が父から「ビンタ なぜ」されたのかという疑問は、しばしば議論の的になります。

これは、彼女がクラスメイトのテストの点数を嘲笑したことに対する罰でした。このシーンは、単なる体罰の描写ではなく、「自分の発言や行動が他者に与える影響の重さ」を、身体的な痛みを通じて刻みつけるショッキングな出来事として描かれています。

高畑監督は、この痛みこそが、タエ子という人間を形作る上で不可欠な要素だったと示唆しています。

過去の記憶は、単なる楽しかった思い出だけでなく、後悔、痛み、恥ずかしさといった、苦い感情の総体であり、それらをすべて受け入れることが「成長」なのだという、厳しい考察を私たちに促しているのです。

27歳のタエ子と10歳のタエ子:あらすじを超えた「成長」の定義

この映画のあらすじは、過去と現在を行き来する構成のため、一見すると複雑です。

しかし、監督が描きたかったのは、27歳のタエ子が過去の自分を「卒業」する物語です。

10歳のタエ子は、様々な失敗や挫折を経験し、都会の生活に適応しようとしましたが、27歳のタエ子は、その過去の自分を「大人として」見つめ直し、共感し、そして手を振ります。

この過去と現在の視線の交錯が、この映画の最も詩的で、そして感動的な部分です。タエ子は、過去の自分が抱えていた未練を解消し、初めて「自分の意志で」生きることを選択します。

現代的な視点:発達障害という解釈は可能なのか?

近年、作中のタエ子の行動や性格の一部に、現代の知見から発達障害の特性を見出す解釈も生まれています。

特に、集団行動への適応の難しさや、一つのことに過度にこだわる傾向などです。

しかし、この解釈はあくまで現代的な視点であり、高畑監督が意図したものではありません。監督は、特定の病理を描くのではなく、誰もが抱える「社会の中で自分を偽らなければならない苦悩」、つまり現代社会における疎外感を普遍的なテーマとして描こうとしました。

この論争が生まれること自体が、タエ子というキャラクターが持つリアリティと複雑さの証左と言えるでしょう。

音楽・美術から読み解く「時間の重み」:久石譲ではない選択

「おもひでぽろぽろ」の音楽は、久石譲氏ではなく、日本やヨーロッパの民謡・クラシックを中心に構成されています。

特に、ハンガリーの作曲家マルタ・セベスティエンの楽曲などが効果的に使用されており、これは、映画に「特定の時代や場所に縛られない普遍性」と「郷愁」というテーマを深く根付かせる役割を果たしています。

音楽自体が、タエ子の心の揺れ動き、そして山形の雄大な自然の時間の流れを表現しており、この独自の音楽の選択が、映画に深みと、ある種の「異質な静けさ」をもたらし、結果的に「怖さ」を感じさせる重厚なリアリティに繋がっています。

筆者体験談:なぜ、この映画は観る度に「痛い」のか

私自身、この映画は観る度に異なる「痛み」を感じます。

初めて観た時は、ただ懐かしいという感情だけでしたが、大人になり、自分がタエ子と同じように「なんとなく」の人生を歩んでいることに気づいた時、この映画は急に「怖い」ものに変わりました。

それは、タエ子が流す後悔の涙が、自分の人生の未決着な部分を抉り取るように感じられたからです。

この作品が描くのは、「いつかちゃんとしよう」と先延ばしにしてきたすべての感情です。

その生々しさに正面から向き合ったからこそ、「おもひでぽろぽろ 怖い」と感じるのです。しかし、その痛みを乗り越えた先には、タエ子が見つけたように、新たな自分を見つける小さな希望が待っていることを、私は知っています。

おもひでぽろぽろ 怖い:まとめと、あなたへ問う「過去の自分」

本記事では、「おもひでぽろぽろ 怖い」という検索キーワードの裏に潜む、視聴者の複雑な感情と、高畑勲監督の徹底したリアリズムへのこだわりを考察しました。

- 「怖さ」の正体は、理想化を許さない生理やほうれい線の描写といった生々しい現実の提示。

- 「気持ち悪さ」は、過去の自分との未決着な対峙が引き起こす心理的な不快感。

- 監督の狙いは、その「痛み」を通じて、観客に偽りのない自己決定を促すこと。

この映画は、私たちに「過去の思い出」を問いかけると同時に、「今の自分」に正直に生きているのかを突きつけてきます。さあ、あなたもタエ子のように、過去の自分に会いに、心の旅に出てみませんか。そして、その旅の先に、あなただけの「答え」を見つけてみてください。

FAQ:おもひでぽろぽろの「怖い」に関するよくある質問

FAQ:おもひでぽろぽろの「怖い」に関するよくある質問

- Q: おもひでぽろぽろは子供が見ても大丈夫ですか?

- A: ホラー映画のような直接的な恐怖描写はありませんが、生理や大人ならではの悩みなど、複雑で生々しい現実的な描写が含まれます。お子さんの年齢によっては、テーマの理解が難しい、または一部の描写に戸惑う可能性があります。親子で見て、人生のリアルな悩みを話し合うきっかけにはなるでしょう。

- Q: タエ子の「ビンタ」のシーンは、結局誰が悪いのですか?

- A: 誰が「悪い」という単純な結論はありません。ビンタは、タエ子の軽率な発言が友人の尊厳を傷つけたことに対する、当時の大人による(現代では賛否ある)厳しい指導の象徴です。高畑監督は、この痛みを通じて、タエ子に「言葉の重み」を刻みつけようとしました。重要なのは、タエ子がその出来事を一生忘れずにいる、記憶の重みです。

- Q: 「おもひでぽろぽろ」と他のジブリ作品で、一番「気持ち悪い」と言われる理由は?

- A: 他のジブリ作品がファンタジーや冒険を軸にデフォルメされた世界観を持つことが多いのに対し、「おもひでぽろぽろ」は高畑勲監督の強いこだわりにより、生活音や身体的特徴まで極端なリアリズムで描かれています。特に、生理シーンやほうれい線など、通常のアニメーションが避ける「生身の人間」の描写が、「気持ち悪い」という独特の不快感、あるいは「怖い」という心理的な衝撃に繋がっています。

※本記事に万一誤りがあるといけないため、最終的な情報は必ず公式の情報源(スタジオジブリ公式、配給会社、作品クレジット等)でご確認ください。