2010年に公開された映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』は、公開から時を経てもなお、ファンの中で賛否両論を巻き起こす作品です。

特にGoogle検索で「踊る大捜査線3 犯人」というキーワードが検索され続けることは、多くの視聴者がその真相や動機、そして物語の結末に複雑な感情を抱いている証拠でしょう。

なぜ、あの事件が起きたのか? そして、劇場版第3作で描かれた「犯人」たちの行動原理の裏には、脚本家・君塚良一氏がシリーズを通して問い続けてきた、警察組織の抱える深い闇が隠されています。

本記事では、この映画を観た方も、まだ観ていない方も納得できるよう、ネタバレに細心の注意を払いながら、事件の核心となる犯人の正体と、一部で「ひどい」とまで言われた評価の真相、そして青島俊作(織田裕二)や室井慎次(柳葉敏郎)らレギュラー陣の描写に込められたメッセージを、プロの視点から徹底的に考察します。

【ネタバレ注意】『踊る大捜査線3』の核心:「犯人」と事件の全貌を徹底解説

【ネタバレ注意】『踊る大捜査線3』の核心:「犯人」と事件の全貌を徹底解説

※ここからの項目は、映画の根幹に関わるネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。

主要な「犯人」の氏名・動機と、事件の連鎖構造

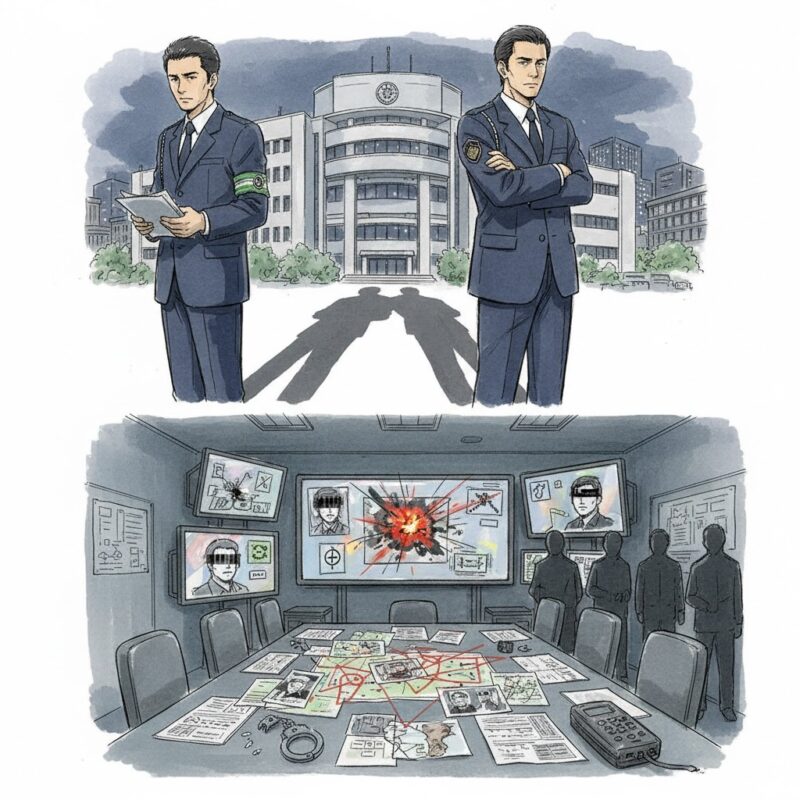

『踊る大捜査線3』の物語は、湾岸署の引越しと同時に発生する、一連の連続殺人事件と、署内で発生する爆破予告や備品の盗難事件が複雑に絡み合って展開します。

この連鎖する事件の核心的な「犯人」は、複数の人物によって構成されているのが最大の特徴です。

まず、実行面では若者グループが「ノライヌ」を名乗って犯行を重ね、その中心に須川圭一(森廉)がいます。須川はテレビシリーズ初期から登場していた人物で、青島との因縁がうかがえる配置です。

一方で、事件の背後では日向真奈美(小泉今日子)が釈放後に暗躍し、青島たちがかつて関わった“ヤツら”の解放要求を含む計画を動かしていきます。

物語上、日向は直接の現場指揮というよりは、全体の構図を揺さぶる「背後の黒幕」として機能し、実行犯グループはその影響下で拡大していく、という多層的な設計が採られています。

筆者の見解: 過去作の因縁を新たな事件の動力源とする手法は、シリーズの厚みを増す反面、初見の観客には不親切な構成となり、「事件のわかりにくさ」が「ひどい」評価の一因となった可能性は否めません。

もっとも、これは「踊る」シリーズが積み重ねてきた歴史と、その歴史から逃げずに物語を描こうとした制作側の意志を示す選択とも受け取れます。

シリーズファンが最も気にかけた「圭一はどこかで…」の意味

「圭一 どこかで」というフレーズは、本作を象徴する重要なキーワードの一つとして語られてきました。

ラスト近くで青島が須川に語りかける「君、どこかで会った?」という台詞に呼応した形で、ファンのあいだで広まった合言葉でもあります。

これは、テレビシリーズ第1話以来の接点を匂わせる仕掛けで、青島が全力で向き合ってきた“弱者”や“迷い”が、時間を経て別のかたちで返ってくる苦みを感じさせます。

映画は、青島俊作がいくら現場で奮闘しても、組織の論理や時間の流れ、社会の構造によって「すべてを救うことはできない」現実を突きつけ、君塚氏は「正義とは何か」「誰のための正義か」という問いを改めて前景化させています。

真の黒幕は「女」だったのか?多層的な犯人像の考察

一部の考察では、「踊る大捜査線3 犯人 女」の視点から、黒幕を日向真奈美や女性キャラクターに求める意見もあります。

しかし本作の主題は、単純な“女性黒幕”の図式ではなく、「組織の硬直化」と「過去の断層」にあります。

日向は象徴的存在として“過去の亡霊”を呼び起こし、実行犯グループは社会や警察への不信・怨嗟を燃料に暴走する。

単一の悪役ではなく、「警察・社会の機能不全が生む集合的な怨念」という像で描かれている点に、本作の社会性が表れています。

なぜ『踊る大捜査線3』は「ひどい」と酷評されたのか?評価が分かれた理由

酷評の主な原因:脚本と演出、そして制作体制の「変化」

Googleで「踊る大捜査線 3 ひどい」と検索すると、批判的な意見が散見されます。

主に、起伏の多い事件設計による把握の難しさ、登場人物の増加に伴う主人公描写の希薄化、そして青島の“熱さ”より組織論・システム描写に尺を割いた点が指摘されます。

従来のファンが期待した青島と室井の“熱い対立と共闘”が控えめだったことも、物足りなさに直結しました。

また、プロデューサー・音楽・キャスト配置などシリーズ的な更新が重なり、過去作のテイストを踏襲しつつも「新しい警察像」を志向した結果、観客の期待とズレが生じた面もあるでしょう。

筆者自身も、同時進行する事件と人物の多さに、初見時は感情の軸を定めにくい瞬間があったのは事実です。

観客の期待と、映画が描いた「新しい警察の姿」とのギャップ

「踊る」シリーズは、現場で奮闘する青島を通じて“サラリーマンの悲哀”を描き共感を得てきました。

しかし『3』では、新庁舎とシステム化・デジタル化が大きなテーマとなり、青島は巨大な組織の波に翻弄されがちな存在として描かれます。

旧来の“組織に抗うヒーロー・青島”像を期待した層に対し、映画は“合理化に押し流される現場”のリアルを提示。

この期待とのギャップが、「ひどい」という辛口な感想の根となったと言えます。

シリーズを貫くメッセージ:室井慎次の「最後の言葉」と青島の未来

室井慎次の「最後の言葉」が示す、組織と正義のあり方

『踊る大捜査線3』の核心的な魅力は、事件のネタバレや犯人の動機を超え、青島と室井の関係性が再定義される点にあります。

終盤で室井が青島に投げかけるメッセージの趣旨は、「現場の判断・声を最優先せよ」という価値観の再確認です。

組織の頂点に近い立場にある室井が、あえて現場を尊重する姿勢を示すことで、シリーズの骨法─「変革は現場の声から始まる」─が鮮明になります。

この“最後の言葉”は、台詞の逐語性を超え、シリーズが追いかけてきた倫理の核を観客に手渡す役割を担っています。

青島俊作の葛藤と、織田裕二が体現した「変われない正義」

係長に昇進した青島は、情熱の温度を落とさないまま、合理化された警察機構とぶつかり続けます。

アナログな捜査姿勢はときに時代遅れと映りつつも、彼の「変われない正義」は、理想と現実の板挟みにある働き手の心に触れる。

本作で描かれる“犯人”たちが、過去から連なる歪みや鬱屈の果てに生まれた存在であることは、青島の正義にも限界があることを示唆し、彼の葛藤をより濃くしています。

海外の評価は?権威ある批評サイトから見る『踊る大捜査線3』

『踊る大捜査線』シリーズは日本の組織文化に根差した作品で、海外での可視性は限定的です。

それでもIMDbなどの批評サイトでは一定数のレビューが蓄積しており、2025年10月時点のスコアは概ね5点台半ば(約5.5/10前後)で推移しています。

ハリウッド大作と単純比較できる指標ではないものの、シリーズの継続性や文化的特性を踏まえれば妥当な評価帯と言えるでしょう。

海外の感想には、「日本の警察機構の複雑さが興味深い」「青島と室井の関係性がユニーク」といった声が見られ、国内の厳評とは異なる観点も共存しています。

この温度差は、国内で「ひどい」という反応が出た一方で、「複雑なテーマに挑んだ意欲作」としての評価軸も確かにあることを物語っています。

まとめ:『踊る大捜査線3 犯人』考察と、プロライターとしての総評

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』は、「踊る大捜査線3 犯人」を単なる一過性の悪役に留めず、過去の傷、組織の硬直、社会の不均衡が生む「集合的な悪意」として提示しました。

「ひどい」と評価された背景には、シリーズへの期待値の高さと、作品があえて組織論に軸足を置いたことで生じた体感のズレがあったのは確かです。

しかし、この転調があってこそ、青島と室井の関係性の深化や、完結編『THE FINAL』への地ならしがより明瞭になった側面もあります。

プロの視点で総括すれば、本作はシリーズの転換点として重要な役割を果たした「必要な失敗作」でした。

事件構造の複雑さやキャラクターの多さゆえの弱点は否めない一方で、室井のメッセージに集約される「組織と正義のあり方」を再提示した功績は小さくありません。

最後に問いかけたいのは、青島俊作と室井慎次が体現する「正義」は、今日の社会でどこまで通用するのかという点です。

ぜひ再視聴を通じて、あなた自身の「踊る大捜査線3」の考察を深めてみてください。

FAQ:よくある質問

- Q: 踊る大捜査線3のメインの「犯人」は誰ですか?

-

A: 事件は複数の要素が絡み合っています。現場での実行は若者グループ(中心人物は須川圭一)が担い、全体の構図を揺さぶったのは釈放後に暗躍する日向真奈美です。

須川の具体的な動機は復讐と断言できる形では明言されず、警察組織への反感や過去との因縁を示唆する描写として受け止めるのが妥当です。 - Q: なぜ『踊る大捜査線3』は「ひどい」「つまらない」という評価が多いのですか?

-

A: 事件設計の複雑さによる物語把握の難しさ、登場人物の増加に伴う主人公描写の希薄化、そして「熱い青島」よりも「システムに翻弄される現場」を描いた方向性の転換が、観客の期待とのギャップを生んだためと考えられます。

- Q: 室井慎次の「最後の言葉」とは何ですか?

-

A: 台詞の逐語性にこだわらず趣旨を捉えるなら、「現場のことは現場が最も知っているのだから、その声を尊重せよ」というメッセージです。

室井が立場を超えて現場を信任する姿勢を示すことで、シリーズの根幹テーマである組織変革の起点が強調されます。

※本記事の内容はできる限り配慮して記述していますが、設定・発言・評価は流動的な側面もあります。

万が一に備え、必ず公式情報や作品本編・公式リリースで最終確認してください。