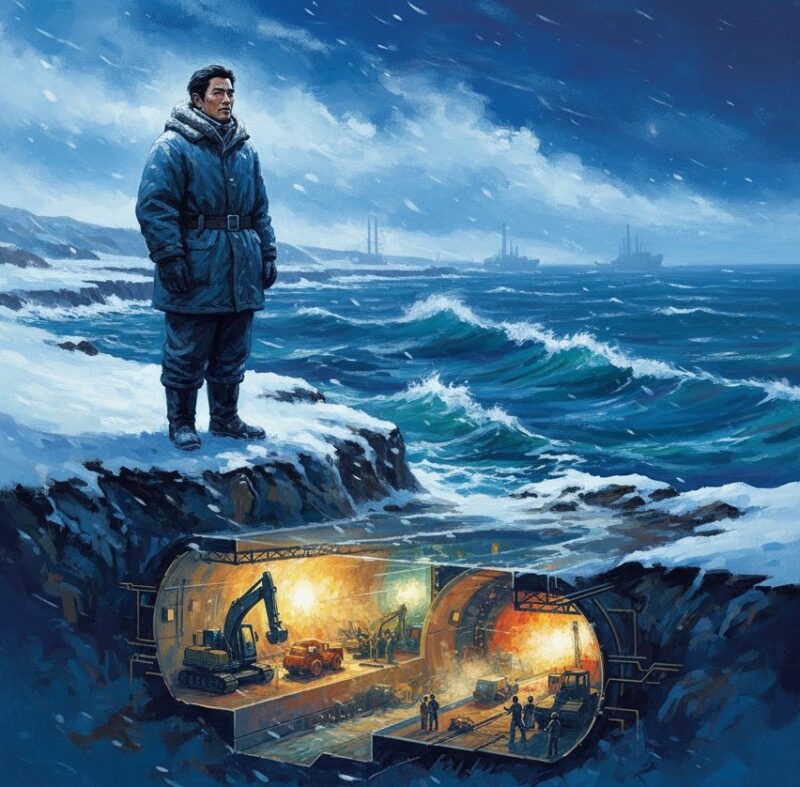

1982年に公開された映画『海峡』は、日本映画史に残る巨大プロジェクト、 青函トンネルの建設に人生を捧げた人々の壮絶なドラマを描いています。

主演・高倉健さんが演じる国鉄の技術者の孤独な情熱、 そして吉永小百合さんが演じるヒロインとの、観客のあいだで報われぬ愛として受け止められてきた物語は、 多くの観客の胸を打ちました。

この記事では、映画『海峡』が描いた青函トンネル建設の実在の出来事に基づく物語が、 いかに過酷で感動的であったかを深く掘り下げます。

特に、物語の核となる史実由来の重みと、 切なすぎるラストシーンに込められた意味、 そして知られざるあらすじの背景を詳細に解説。

さらに、南こうせつさんの主題歌「友ありて」の役割、 そして映画の象徴的存在だった青木峡子さんの現在に至るまで、 映画 海峡の魅力と真実のすべてをご紹介します。

この壮大なヒューマンドラマのラストシーンが、 なぜ時代を超えて人々の心に残り続けるのか、その理由に迫ります。

青函トンネルに挑んだ男たちの魂の記録:映画『海峡』の実話とは

映画『海峡』は実話?

映画『海峡』が観客に強い感動を与えるのは、 その物語の根底に、日本の土木史に残る壮大な実在の出来事があるからです。

単なるフィクションではなく、青函トンネル建設という、 文字通り命懸けの挑戦に生きた人々の人生を基盤にしたフィクションとして描かれています。

世紀の難工事の原点:洞爺丸事故と青函トンネルの構想

映画の物語は、青函トンネル建設を決定づけた歴史的悲劇、 昭和29年(1954年)の洞爺丸事故から始まります。

青函連絡船「洞爺丸」が台風の猛威により転覆し、 1,155名という多数の犠牲者を出したこの事故は、 安全かつ恒久的に本州と北海道を結ぶ「道の必要性」を、 国民的課題として強く浮上させました。

主人公・阿久津剛が、遭難者が打ち上げられた浜辺で献花するシーンは、 この悲劇がプロジェクトの原動力、そして鎮魂の思いとなったことを象徴しています。

青函トンネルの構想自体は明治時代からありましたが、 この事故こそが、映画が描く長期にわたる挑戦の現実的な起点となりました。

30年の苦闘を凝縮したあらすじ:技術者・阿久津の人生

映画 海峡のあらすじは、高倉健さん演じる国鉄の技術者・阿久津剛の、 約30年にわたる歩みと青函トンネルの歴史が重ね合わされて展開します。

地質調査から始まった阿久津の挑戦は、 洞爺丸事故直後のヒロイン・多恵との運命的な出会いを経て、 一度は組織の人事で現場を離れることになります。

しかし、青函トンネル計画が本格化する昭和39年に再び現場へ。 阿久津は、ベテラン職人・岸田源助や、洞爺丸事故の遺児・成瀬仙太ら、 個性豊かな「トンネル男たち」を束ねて難工事に挑みます。

映画は、家族との別離、父の死に目にも会えない孤独、 そして幾度となく発生する大出水事故という、 技術者と現場が直面した現実の苦闘を克明に描き出していきます。

主人公・阿久津剛のモデル:ミスター海底トンネルの執念

阿久津剛は架空の人物ですが、そのモデルとなったのは、 青函トンネル建設に深く関わり「ミスター海底トンネル」と呼ばれた、 実在の技術者たちの集合像です。

特に、元日本鉄道建設公団海峡線部長を務めた持田豊氏が、 阿久津の主要なモデルの一人であるとされています。

持田氏は、地質調査の初期段階からプロジェクトに尽力し、 複雑な地層を持つ津軽海峡の海底トンネル技術を確立した立役者です。

家庭を顧みず、酒も断って難事業に執念を燃やす阿久津の姿は、 まさに国家的な使命を背負った技術者たちが、 個人の犠牲を払いながら成し遂げた、史実由来の精神を体現しています。

海底に道を開いた技術と犠牲:難工事を乗り越えた実話

青函トンネルの建設は、当時世界一の深さと長さを誇り、 従来の技術では実現不可能とさえ言われました。

映画が詳細に描く、地盤注入(グラウチング)や先進ボーリングといった技術は、 すべて現場の技術者たちの経験と知恵から生まれた、現実の工事に基づく技術革新です。

中でも、劇中のクライマックスとなる大出水事故は、 現実の工事でも繰り返し発生し、犠牲者が出た事実に基づいています。

森繁久彌さん演じる岸田源助が、身を挺して先進導坑を救おうとする姿は、 実際の工事で犠牲となった人々への鎮魂と、 職人たちの誇りを象徴しています。

映画に託された主題歌「友ありて」:南こうせつの叙情性

映画 海峡の感動を深く彩るのが、 南こうせつさんが作曲・歌唱し、阿木燿子さんが作詞を手掛けた主題歌 「友ありて」です。

この曲は、主題歌として制作され、劇伴とともに作品世界を補完する役割を果たしました。 さらに、南こうせつさんが手がけたスコアは、 映画の随所で、壮大な自然と個人の内面を叙情的に表現しています。

特に、ヒロイン多恵に捧げられた楽曲「多恵」は、 吉永小百合さん演じる多恵の切ない愛と孤独を優しく包み込み、 映画のヒューマンドラマとしての側面を際立たせています。

また、森繁久彌さんが劇中で歌う「流浪の旅」は、 トンネル職人たちの人生観と、常に死と隣り合わせである現場の厳しさを伝え、 物語に深い詩情を与えています。

映画『海峡』が描く愛と孤独の結末:実話の重みと人々のその後

映画『海峡』が描く愛と孤独の結末:実話の重みと人々のその後

青函トンネルの貫通という国家的偉業の裏側で、 映画『海峡』は、主人公たち個人の愛と孤独の物語がどう決着したのか、 非常に静かで切ない筆致で描き切っています。

ここからの内容は、作品の演出と受け止め方に基づく解釈の要素も含みますが、 史実を背景にした物語としての読み応えを、より分かりやすく示します。

報われぬ愛のラストシーン:阿久津と多恵の「心の海峡」

映画 海峡のラストシーンは、物理的なトンネルの貫通と、 阿久津と多恵の関係の結末が対照的に描かれます。

トンネル貫通の瞬間、阿久津は使命を完遂した感動で涙しますが、 それは家庭や私的な幸福を犠牲にした孤独な男の涙でもありました。

貫通直前、多恵の店を訪れた阿久津が、長年断っていた酒を飲み、 多恵と無言でおちょこの交換をする、印象的だと語られる場面は、 この映画の最も象徴的な場面の一つです。

二人は心の中で深く結ばれていましたが、阿久津の「使命」と多恵の「贖罪」という、 二人の間に横たわった「心の海峡」は、最後まで埋まることはありませんでした。

このラストシーンは、偉業の成功の影にある、 個人の愛の喪失と献身の重さを、静かに観客に伝えるものとして記憶されます。

青木峡子が象徴するもの:映画が託した未来への希望

ヒロイン・多恵が立ち直るきっかけとなり、 作中で名付けられた子供「峡子」を演じたのが、 新人女優の青木峡子さんです。

役名が示す通り、「峡子」は、トンネル建設という事業が、 単なる土木工事ではなく、 新しい生命と未来への希望に繋がっていることを、 観客に伝える象徴的な存在でした。

多恵が彼女を愛おしく育てる姿は、過去の罪を乗り越え、 人生をやり直すという多恵の強い意志を表しています。

脇を固める名優たちのドラマ:職人・源助と若者・仙太の献身

この映画の厚みを増しているのは、阿久津を取り巻く人々の物語です。

森繁久彌さん演じる岸田源助は、職人としての誇りと、 自己犠牲によってトンネル男たちの魂を継承した人物です。

また、三浦友和さん演じる成瀬仙太は、洞爺丸事故で両親を失った遺児であり、 海への「復讐」のような強い動機でトンネル掘りに参加します。

彼らの物語は、青函トンネル建設が、 単なる技術者の集合体ではなく、それぞれの人生の目的や、 個人の悲劇を乗り越えるための闘いであったという、 多層的な現実の側面を浮き彫りにしています。

映画公開後の青函トンネル貫通と、実話が残した功績

映画『海峡』は、貫通(1985年)よりも前の1982年に公開されましたが、 その後の青函トンネルの歴史は、映画が描いた現実の背景と大筋で符合します。

先進導坑は1983年に貫通し、本坑の全貫通は1985年、 そして営業開始は1988年3月13日です。

この偉業は、映画が描いた技術者たちの執念と、 現場で犠牲を払った多くの人々の献身の上に成り立っています。

実在の事業として、青函トンネルは日本の土木技術を世界水準へと押し上げ、 その後の海底トンネル建設の規範となりました。

青木峡子 現在:幻のヒロインが示した「人生の帰結」

青木峡子さんの現在について、 公式な情報や継続的な芸能活動を示す情報は見当たりません。

大規模なオーディションで選ばれたとの伝えもあり、 大作の重要な役を担った彼女ですが、 その後の人生は一般人として静かに歩んでいる可能性が高いです。

しかし、彼女が演じた「峡子」という存在は、 映画の中で未来への希望と、多恵の人生の再生を象徴し続けました。

「峡子」という名前が、映画 海峡という大作とともに歴史に刻まれ、 その後の人生を歩んでいるという事実は、 「偉業の影で、人はそれぞれの人生を生きる」という、 この映画の根源的なテーマを体現していると言えるでしょう。

映画 海峡 実話:時代を超えて語り継がれる使命とロマン(まとめ)

映画『海峡』は、単なる建設記録映画ではなく、 青函トンネルという実在の偉業の裏側に流れる、 人間ドラマの深さを描き切った不朽の名作です。

高倉健さん演じる阿久津の寡黙な使命感、 吉永小百合さん演じる多恵の切ない献身、 そして胸を締め付けるラストシーンの余韻は、 現代に生きる私たちにも、 困難に立ち向かう人間の魂の尊さを伝え続けています。

この記事のまとめ

- 映画『海峡』は青函トンネル建設という実在の出来事に基づく壮大な人間ドラマである

- 物語の起点は青函連絡船洞爺丸事故であり犠牲者への鎮魂がプロジェクトの原動力となった

- 主人公の阿久津剛は実在の技術者たちをモデルとし特に持田豊氏の影響が強い

- 約30年にわたる阿久津の人生と技術的な苦闘が映画の主なあらすじを構成している

- 実際の工事では地盤注入や先進ボーリングなど数々の技術革新が生まれた

- 森繁久彌演じる岸田源助の自己犠牲は出水などの事故の重みを象徴している

- ラストシーンはトンネルの貫通という公の成功と個人の愛の喪失が描かれている

- 阿久津と多恵がおちょこを交換するラストシーンは二人のプラトニックな愛の結末として語られる

- 主題歌は南こうせつさんの「友ありて」で、劇伴とともに作品世界を支えている

- 南こうせつの音楽は壮大な自然描写と登場人物の切ない内面を表現している

- 青木峡子は新人として起用され子供「峡子」を演じた

- 「峡子」の存在は多惵の再生と未来への希望を象徴する重要な役割を果たした

- 青木峡子さんの現在の活動については公的な情報がほとんど確認できない

- 映画は貫通前の1982年に公開され日本の未来への期待を背負った作品であった

- 『海峡』は人間の使命感と愛そして自然への畏敬の念を描いた名作として評価されている