映画『わが命つきるとも』(A Man for All Seasons)は、16世紀のイングランドを舞台に、国王とローマ教皇の対立という歴史の激流の中で、自身の信念と良心を貫き通したトマス・モアという実在の人物を描いた、珠玉の歴史ドラマでございます。🎩

この作品が放つ独特の雰囲気は、重厚な歴史的背景と、一人の人間の内面で繰り広げられる葛藤の静かな熱量が絶妙に融合した、非常に知的な緊張感に満ちています。

荘厳な美術や衣装、そして何よりも練り上げられた脚本と演技が、観る者を一気にその時代へと引き込みます。✨

この記事を通じて読者の皆様には、モア卿がいかにして自身の魂を守り抜こうとしたのか、そして彼の選択が現代を生きる私たちにどのような普遍的なメッセージを投げかけているのかを深く知っていただけると信じています。

個人的に、初めてこの映画を見た時の、静かながらも魂を揺さぶられるような感覚は今でも忘れられません。さあ、「良心の自由」をめぐる感動的な物語の扉を開きましょう!🔑

作品情報 – 『わが命つきるとも』の概要

※イメージです

物語は、国王ヘンリー8世が王妃キャサリンとの離婚と再婚を望み、そのために(のちの「首長法(1534)」などを通じて)ローマ教皇庁との断絶へと進むという、イングランド史上極めて重要な転換期を背景に展開します。📜

トマス・モアは、国王の側近でありながら、カトリックの信仰心と、国王による「首長法」の制定、すなわちイングランド教会の独立に強く反対します。彼の葛藤は、「国王への忠誠」と「神への忠誠」という、相容れない二つの義務の間で引き裂かれる、一人の人間の苦悩そのものです。😢

フレッド・ジンネマン監督による1966年公開のこの作品は、アカデミー賞で作品賞を含む主要な賞を受賞しました。モアを演じたポール・スコフィールドの演技は、静謐でありながらも強烈な意志を感じさせ、個人的に心底驚嘆しました。

彼の目線一つ、沈黙一つに、モアの計り知れない苦悩と信念が凝縮されているのです。👀

また、ロバート・ショウ、オーソン・ウェルズ、ジョン・ハート(リチャード・リッチ役)といった名優たちが脇を固め、重厚な人間ドラマを紡ぎ出しています。音楽は、当時の雰囲気を再現しつつ、モアの孤独と緊張感を高める見事な旋律で、作品の格調を一層高めています。🎶

注目すべきポイント – 『わが命つきるとも』の見どころ

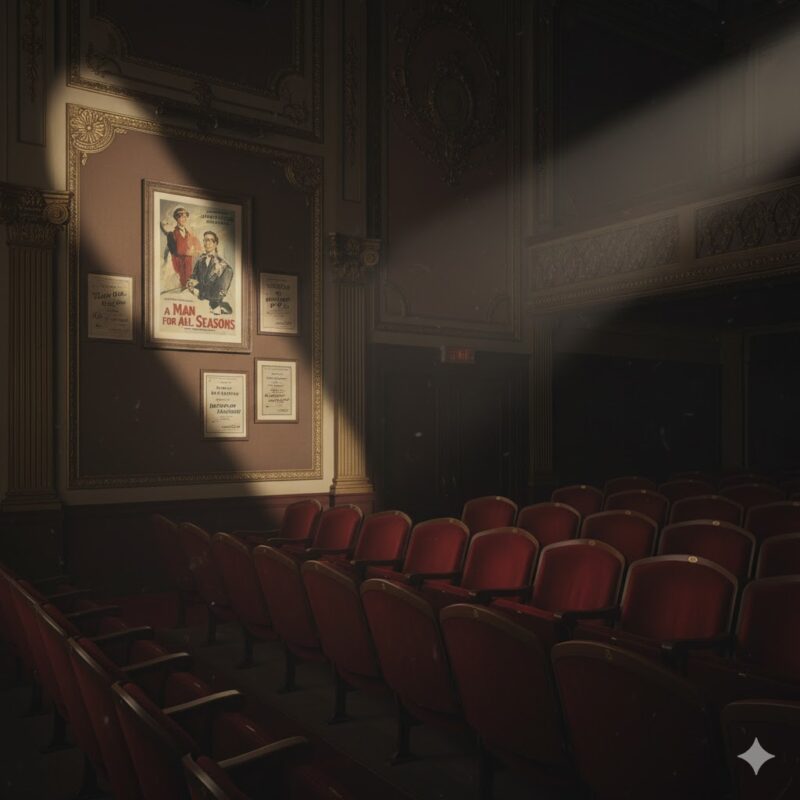

※イメージです

この映画の最大の魅力は、アクションや派手な演出ではなく、言葉の力と人間の内面描写にあります。

特に心に残るのは、モアが家族や友人と交わす対話のシーンです。彼がいかにして沈黙を守ろうとし、法的な抜け道を探すかという、知的な駆け引きが見どころの一つです。💡

彼は、法律という枠組みの中で自身の良心を守ろうと奮闘しますが、周囲の人間たちが次々と国王側に寝返っていく様子は、見ていて胸が締め付けられます。💔

個人的に最も印象的なシーンは、モアとリチャード・リッチの最後の対決です。(映画では)リッチの「偽証」によってモアの命運が決まる瞬間は、人間の弱さと裏切り、そして法というものの脆さを痛感させられます。

モアの毅然とした態度は、彼が最後まで己の魂を売らなかったことの証であり、その「静かなる抵抗」は、多くの観客の心に強く残るでしょう。✨

伏線という点では、リッチがモア邸を訪れた際の「出世欲」の描写が、後の悲劇へと繋がる重要な要素として機能しています。

この映画が伝えたいことやテーマ – 『わが命つきるとも』が描くメッセージ

※イメージです

『わが命つきるとも』が私たちに投げかける最も重要なメッセージは、「良心の尊厳」と「信念を貫くことの価値」に他なりません。🙌

トマス・モアは、命の危険に晒されながらも、真実ではないと知っていることに署名することを拒否しました。彼は「沈黙」という形で、自身の心の自由を守ろうとします。

これは、現代社会においても、同調圧力や権力の不正に対して、私たちがどのように向き合うべきかという普遍的な問いを投げかけていると言えるでしょう。🤔

映画は、モアの選択が彼個人の問題に留まらず、家族や社会全体に影響を与えることを丁寧に描いています。私たちは、主人公の行動を通じて、「己の魂の救済」という哲学的なテーマについて深く考えさせられます。

個人的な意見として、モアの態度は、「法」が人間に仕えるべきであり、人間が「法」に盲目的に従うべきではないという、民主主義社会の根幹にも通じる重要な思想を体現していると感じます。彼の孤高の姿勢は、私たち一人ひとりが「自分で考えること」の重要性を強く訴えかけているのです。💪

視聴者の反応や批評 – 『わが命つきるとも』への評価

※イメージです

公開当時、『わが命つきるとも』は批評家から圧倒的な絶賛を受け、アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞など6部門を受賞するという輝かしい実績を残しました。🏆

批評の多くは、脚本の知的な深みと、ポール・スコフィールドをはじめとするキャスト陣の卓越した演技を称賛しています。

特に、政治的な駆け引きと倫理的な葛藤を見事に融合させたロバート・ボルトの脚本は、今なお高く評価されています。📝

一方で、一部には「会話劇が中心で地味だ」「歴史的背景が複雑で分かりにくい」といった否定的な意見も見られました。しかし、個人的な解釈としては、この「地味さ」こそが、モアの静かなる闘いをリアルに描き出す上で不可欠だったと考えます。

派手なアクションがなくとも、人間の内面で起こる激しいドラマは、観る者の心を深く捉えます。私は、この作品が描く「静寂の中の力強さ」こそが、時代を超えて多くの人々に感動を与え続けている理由だと、熱意を持って主張したいです。🔥

その評価は、単なる歴史劇に留まらず、「人間の精神の勝利」を描いた傑作として揺るぎないものとなっています。なお、本作は舞台劇を原作とするドラマ化作品であり、人物像や出来事には演出上の簡略化・創作が含まれる点も付記しておきます。

関連作品の紹介 – 『わが命つきるとも』と似た映画たち

『わが命つきるとも』のテーマや雰囲気を愛する方に、ぜひおすすめしたい関連作品を3本ご紹介します。🎬

まず、『わが命つきるとも』と同じく良心の自由を描いた傑作として、

『ガンジー』(1982年)を挙げたいです。

非暴力抵抗の精神を貫いたマハトマ・ガンジーの物語は、モアの「静かなる抵抗」と通じる強固な信念の力を感じさせます。

両作品とも、一人の人間の精神的な勝利を描いている点が共通していますね。🇮🇳

次に、同じく歴史上の重要人物の苦悩を描いた、『アラビアのロレンス』(1962年)です。

壮大なスケールの中で描かれる主人公のアイデンティティの葛藤は、モアの内面の戦いを異なる角度から捉えたかのようです。🐪

最後に、法廷での知的な攻防という点で共通する、『十二人の怒れる男』(1957年)をおすすめします。

こちらは歴史劇ではありませんが、たった一人の人間が自身の理性の力と信念をもって、集団の誤った判断に立ち向かう様は、『わが命つきるとも』のモアの孤立無援の戦いと共鳴する感動があります。

この3作品は「信念の力」というテーマを深く掘り下げており、観終わった後、生き方について深く考えさせられるでしょう。🌟 ぜひ、これらの名作群を通して、人間の精神の奥深さに触れてみてください!

まとめ – 『わが命つきるとも』

※イメージです

『わが命つきるとも』の魅力と見どころを、熱い気持ちを込めて10個の箇条書きにまとめさせていただきます!💖

- ✨ 静かなる熱量:派手さはないが、魂を揺さぶる重厚な人間ドラマ!

- 👑 信念の肖像:トマス・モアの「良心」を貫く孤高の生き様が胸を打つ!

- 📝 珠玉の脚本:ロバート・ボルトによる、知的で緻密な対話劇が見事!

- 🎭 名優の競演:ポール・スコフィールドの静謐ながらも強烈な演技に圧倒される!

- 🏛️ 歴史の証言:16世紀イングランドの激動の時代背景が臨場感たっぷりに描かれる!

- 💔 家族の愛と苦悩:モアと家族、そして友人との間の葛藤が涙腺を刺激する!

- 🤫 沈黙の雄弁さ:モアが貫いた「沈黙」の戦略が、言葉以上に多くを物語る!

- ⚖️ 法の哲学:法律とは何か、良心とは何かを深く考えさせる普遍的なテーマ!

- 🏆 アカデミー賞の栄光:作品賞に輝いた、映画史に燦然と輝く傑作!

- 💡 現代へのメッセージ:同調圧力に屈しない「個の尊厳」の重要性を訴えかける!

- 🌟 魂の解放:すべてを失っても、魂の自由を守ったモアの姿に限りない感動と勇気をもらえる!

この映画は、単なる歴史劇ではなく、「人間はいかに生きるべきか」という根源的な問いを私たちに投げかけます。

読んでくださり、本当にありがとうございました!

※記載内容の正確性を期すため、最終的な情報は公式ソース(例:米アカデミー賞公式データベース、British Film Institute、配給会社の公式資料等)で必ずご確認ください。