2001年9月11日の同時多発テロを背景に、ひとりの少年の心の旅を描いた『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』。

この作品は、果たして実話なのか?どんな結末が待っているのか?──そうした疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「実話とフィクションの境界」「深い考察ポイント」「飛び降り描写の意味」や、「モールス信号での会話」「舞台となったニューヨークのロケ地」など、物語を構成するあらゆる要素に丁寧に迫っていきます。

静かに、しかし力強く読者の心に訴えかけてくるこの物語。言葉では伝えきれない感情を、どのように表現しているのか──その魅力と奥深さを、一緒にひもといてみませんか?📖✨

『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』は実話なのか?

※イメージです

この作品に触れて、「これって本当にあった話なのかな?」と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

まずお伝えしたいのは、『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』はフィクションです。

作者はジョナサン・サフラン・フォアさん。

彼自身が2001年の9.11をニューヨークで体験したことをきっかけに、この物語を書き上げたのです。

たしかに、背景となっているのはアメリカで実際に起きた同時多発テロ。

でも、その中で描かれる主人公の旅や出会いは、あくまで創作。

それでも「こんな風に誰かが悲しみを乗り越えたかもしれない」と感じさせるリアリティがあるのは、フォアさんの感性と描写の力強さゆえかもしれません🌆

子どもの視点で語られる物語って、大人が見過ごしてしまうような感情をまっすぐにすくい上げてくれますよね。

この作品も、そんなピュアな視点で心に触れてくるのです。

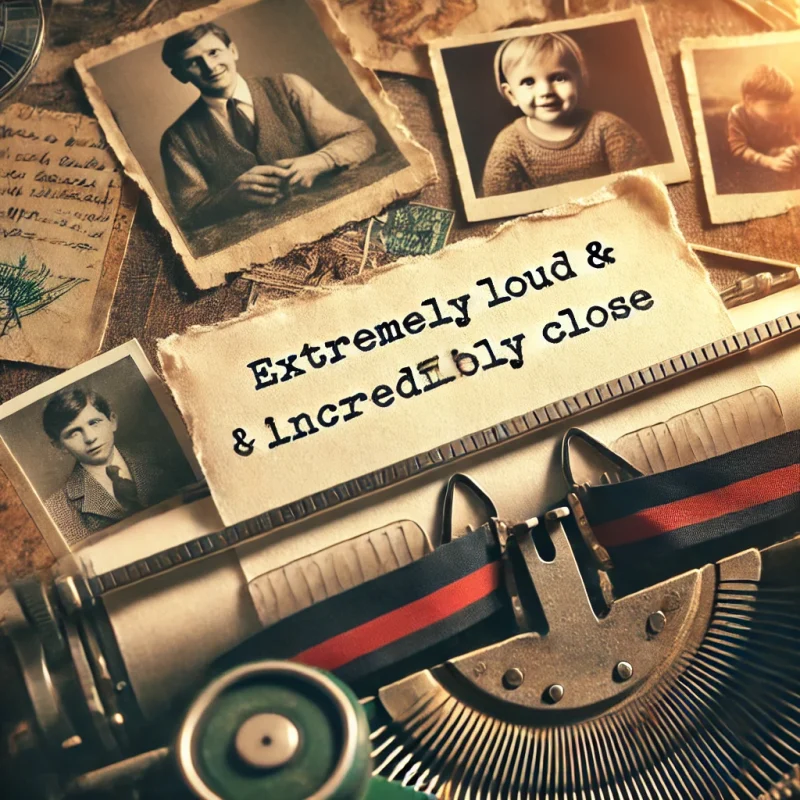

『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』のあらすじ

※イメージです

舞台はニューヨーク。

9歳の少年オスカー・シェルは、9.11のテロで最愛の父親を亡くしてしまいます。

父がいなくなった喪失感は、オスカーの心にぽっかりと大きな穴をあけました。

ある日、オスカーは父の遺品の中に、「Black」と書かれた封筒と一本の鍵を見つけます。

「この鍵は何かのメッセージかもしれない」と思い立ち、彼はニューヨーク中の“Blackさん”を訪ねる旅に出るのです。

この旅は単なる謎解きではなく、オスカー自身の心の旅でもあります。

すれ違う母との関係、声を失った祖父との距離、そして父の“本当の想い”──ひとつひとつと向き合いながら、オスカーは成長していきます。

物語のラスト、オスカーは「がっかりすることは、何も得られないよりずっといい」と綴ります。

その言葉には、喪失を受け入れ、前に進む勇気が込められていて、静かに胸に響きます。

結末:鍵の正体と心の再生

※イメージです

鍵の持ち主が実は父ではなかった──この事実を知ったオスカーは、最初は強いショックを受けます。

でも同時に気づくんです。鍵の謎を追いながら出会った人々、交わした言葉、感じた思いこそが、かけがえのない宝物だったのだと🔑

そして、オスカーの母が彼の旅をこっそり見守っていたことも判明します。

母の“見えない愛”に気づき、親子の絆は深まっていきます。

声を失った祖父とも、モールス信号や筆談で少しずつ心を通わせていくふたり。

そのやりとりは、静かながらとても温かいものです。

そして最後に、オスカーは旅で出会った人々に手紙を書きます。

「パパは戻らない。でも、僕のことをきっと誇りに思ってくれる。それで十分なんだ」──そう締めくくられた言葉は、小さな男の子の大きな成長を物語っています📨

『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』の考察

※イメージです

この作品は、ただの“感動もの”にとどまりません。

悲しみや喪失を描きながらも、その奥には「どう生きるか」「どう繋がるか」という普遍的なテーマが込められているんです。

たとえば、オスカーの敏感な感性──これが「Extremely Loud(ものすごくうるさい)」という言葉に表れています。

世界の喧騒を全身で受け止めてしまうような彼の繊細さは、現代の私たちにも重なる部分があるかもしれませんね。

そして「鍵探し」は、世界とつながる旅でもあります。

他人の物語に触れることで、自分の痛みも少しずつ癒えていく。これは、大人になっても忘れてはいけないことかもしれません。

沈黙の中で交わされるモールス信号の会話も印象的。言葉がなくても、心はちゃんとつながる。その優しさが、この物語全体を静かに包み込んでくれます📡

タイトルの意味を読み解く

※イメージです

最初にこのタイトルを聞いたとき、「どういう意味?」と思う方が多いかもしれません。

でも読み進めるうちに、この不思議なタイトルがじわじわと腑に落ちてくるはずです。

「ものすごくうるさくて」は、世界を過敏に感じ取るオスカーの感覚。

そして「ありえないほど近い」は、もう会えなくなった父との“心の距離”を表しているようにも感じられます。

さらに、英語の“close”には「近い」だけでなく「閉ざされた」という意味もあります。これは祖父が心を閉ざして声を失った姿にもつながるんですよね。

原作では文字や写真を使った実験的なページも多く、「うるささ」や「沈黙」を視覚的に表現しています。

それがまさに、このタイトルそのものを象徴しているようで、とても印象的です✨

映画版の監督:スティーヴン・ダルドリーの手腕

※イメージです

映画版『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』を手がけたのは、イギリス出身の映画監督スティーヴン・ダルドリー氏。彼は『リトル・ダンサー』や『めぐりあう時間たち』など、人物の内面に丁寧に寄り添うような作品で高い評価を得ている監督です🎬

本作でもその繊細さは健在で、何より注目したいのは主人公オスカーの視点を一貫して描き抜いているところ。カメラワーク、音の演出、構図の切り取り方に至るまで、オスカーの「感じている世界」がそのまま画面に映し出されているような感覚があります。

たとえば、彼が不安を感じているときには、周囲の音が過剰に響いたり、映像が息苦しいほどクローズアップされたりします。一方で、ふとした優しさに触れる場面では、光の使い方がぐっと柔らかくなるんです。観る私たちも、まるで彼の心の中に入り込んでしまったかのような気持ちになります。

キャスティングもとても見事。父親を演じたのはトム・ハンクス、母親にはサンドラ・ブロック。安心と信頼を感じさせるこの2人の存在が、物語に重みと温かみを加えてくれています。

そして何より印象的なのが、オスカー役を演じたトーマス・ホーンくん。彼はなんと、この作品で初めて本格的な演技に挑戦したのですが、オーディションで見事に主役の座を勝ち取りました。彼の表情、動き、言葉──どれもが“作られた演技”ではなく、まるでその感情を生きているかのようなリアリティがあるんです。

物議を呼んだ“飛び降り”描写とは?

※イメージです

映画の中でも特に記憶に残るシーンとして語られるのが、“飛び降り”の描写です。

オスカーは、父がワールドトレードセンターから逃れられず、最後にどんな行動を取ったのかを直接知らされていません。その不確かさが、彼の心に「もしかして……」という想像を呼び起こし、そのイメージがスローモーションで繰り返し映し出されるんです。

この描写は決して“ショッキングな演出”として入れられたわけではありません。むしろ、父を失った少年の想像力が生み出す“恐怖”や“罪悪感”の象徴なんですね。

実際、映画の終盤ではこの映像が逆再生されるという演出があります。人が落ちていくのではなく、“空に舞い戻っていく”。これはオスカーの「もし時間が戻せたら」「あの瞬間に父を救えたなら」という切なる願いが込められた、静かで痛切な表現です。

賛否両論があったのも事実ですが、私はこのシーンこそが物語の核を突いていると感じました。見終えたあと、しばらく言葉が出なくなるほど深い余韻を残してくれるはずです。

モールス信号:沈黙を超えた祖父との絆

※イメージです

言葉を失った祖父と、言葉を探し続ける少年。そんな二人をつないでくれるのが、モールス信号です。

祖父は過去のトラウマから口がきけなくなっていますが、それでもオスカーとの間に“何かを伝えたい”という思いがある。その思いが、懐中電灯の点滅や手書きのメモという形になって、じわじわと絆を築いていくんです📡

特に、二人が部屋の向かい側からライトで信号を送り合う場面──言葉はひとつも交わされていないのに、心が通じ合っていることがしっかり伝わってきて、思わず胸が熱くなります。

私たちはつい、「言葉で伝えなければ伝わらない」と思いがち。でもこの作品は、「言葉がなくても、伝わるものがあるんだ」と静かに教えてくれるんです。

物語を支えるリアルな風景:ロケ地の魅力

※イメージです

『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』の魅力をさらに引き立てているのが、ニューヨークのリアルな街並みを使ったロケーション撮影です🗽✨

たとえば、オスカーの家があるマンハッタン・アッパーウエストサイドは、落ち着いた住宅街。彼の不安定な心と、外の世界とのコントラストがとてもよく映える場所として描かれています。

また、父と過ごした思い出の場所であるセントラルパークや、旅の途中で訪れるマンハッタンブリッジなどは、ただの背景ではありません。風の強さ、光の具合、橋のきしみ──そういった“空気感”までもが、オスカーの内面とリンクして、映像に深みを与えているんです。

物語の中で描かれる場所の多くは、実際に存在するロケ地です。だからこそ、映画を観終わったあとに「あの道を歩いてみたい」「オスカーと同じ景色を見てみたい」と感じる人が多いのも納得ですね。

まとめ:フィクションの中にある“真実の感情”

※イメージです

『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』は、フィクションでありながら、登場人物たちの感情が驚くほどリアルに描かれています。

悲しみ、罪悪感、孤独、再生──どれもが繊細で、それでいて力強く、私たちの心の奥深くにそっと触れてきます。

この作品が特別なのは、ただ「泣かせよう」とするのではなく、「一緒に考えてみない?」と、優しく手を差し伸べてくれるところなんです。

大切な人を失ったとき、私たちはどう向き合えばいいのか?

そして、“それでも生きていく”ということに、どんな意味があるのか?

そんな問いに対して、明確な答えはありません。でもこの物語には、答えを見つけるための“ヒント”が、たくさん詰まっています。

📚 最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました!

もし少しでも心が動いたなら、ぜひ映画を観てみてください。そして、あなた自身の“心の旅”を歩いてみてくださいね。きっと何か、大切なことに気づけるはずです🌈✨