1981年に公開された映画『セーラー服と機関銃』は、赤川次郎さんの同名小説を原作とした作品です。そして何より、主演を務めた薬師丸ひろ子さんが、当時17歳という若さで一躍スターダムに駆け上がったきっかけにもなりました。

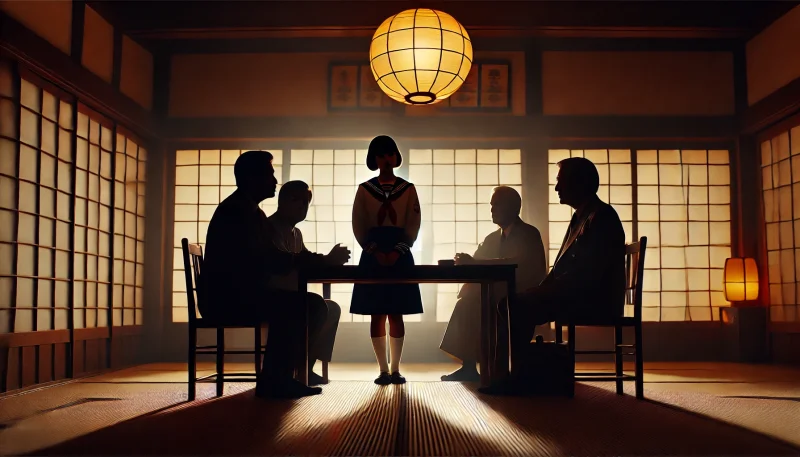

物語の主人公は、どこにでもいそうな女子高生。でも、彼女は父親の死をきっかけに、なんとヤクザの組長を継ぐことになるのです。その突飛な設定が、まさにフィクションの醍醐味。にもかかわらず、不思議なリアリティがあって、当時の観客の心を強く掴みました。

そして、“セーラー服を着た女子高生が機関銃をぶっ放す”というビジュアル。これ以上にインパクトのあるワンシーンがあるでしょうか?

さらには、「カ・イ・カ・ン」という名ゼリフ――昭和という時代を生きた人なら、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この作品が単なる娯楽にとどまらず、人々の記憶に深く刻まれたのは、単純な暴力やアクションだけでなく、家族の絆や居場所を探す少女の心の旅が描かれていたから。そういう“人間らしさ”が根底にあるからこそ、今なおこの映画は色褪せずに語り継がれているのだと思います。

映画『セーラー服と機関銃』は、1981年に公開された赤川次郎の同名小説を原作とする作品で、薬師丸ひろ子が主演を務めました。この作品は興行的に大成功を収め、薬師丸ひろ子の人気を決定づけた映画としても知られています。また、2016年には橋本環奈主演で続編『セーラー服と機関銃 -卒業-』が公開されました。

🎬 1981年版『セーラー服と機関銃』の受賞歴

-

第5回 日本アカデミー賞(1982年) 話題賞 作品部門/俳優部門にノミネートされました

-

第6回 日本アカデミー賞(1983年) 助演男優賞に柄本明がノミネートされました

『セーラー服と機関銃』あらすじ

星泉は、どこにでもいるような普通の女子高生。

けれど、父の突然の死が、彼女の運命を大きく変えてしまいます。

まさか、自分がヤクザの組長になるなんて――そんな道を歩むことになるなんて、誰が想像したでしょうか。

泉が継ぐことになるのは、父が関わっていた弱小組織「目高組」。

組員はクセのある中年男性たちばかり。でも、その中で泉は、少女らしさを失わずに、少しずつ“組長”としての覚悟を育てていきます。

この物語がただの任侠映画にとどまらないのは、随所に漂う“青春ドラマ”の空気感があるから。

不器用ながらも交わされる友情、手探りの信頼、芽生えはじめる恋――思春期のまっすぐな感情が、ところどころに顔をのぞかせるのです。

後半になるにつれて、物語はどんどんシリアスに傾いていきます。

敵対組織との対立、信じていた人たちの裏切り、そして、大切な仲間との別れ――。

それでも、ラストに向かって進む泉の姿には、言葉にできないほどの覚悟と成長が滲み出ています。

その変化を見届けることが、この作品を観る最大の醍醐味なのかもしれません。

『セーラー服と機関銃』歴代キャスト紹介/初代・薬師丸ひろ子の魅力

『セーラー服と機関銃』は、これまで何度もリメイクされています。

けれど、やはり“初代”薬師丸ひろ子さんの存在感には、特別なものがあります。

当時17歳。まさに女子高生の年齢で主演を務めた彼女の演技は、どこか危なっかしくて、それでいて芯があって、ものすごく自然。

演じているというより、まるで“そこに星泉がいる”ように感じられたのです。

無邪気な笑顔を浮かべたかと思えば、次の瞬間には機関銃を手にして真剣な眼差しに変わる――そのギャップが、キャラクターに説得力を与えていました。

特にセリフ回しや、ふとした瞬間の目線。そのひとつひとつが、10代とは思えないほど深みを持っていて、思わず息を呑んでしまいます。

そしてあの“セーラー服と機関銃”というアンバランスなビジュアルが、薬師丸さんの持つ透明感と絶妙に溶け合って、忘れがたい映像となったんですよね。

脇を固める俳優陣も個性派ぞろい。

目高組の“太っちょ”こと大門(演:柳沢慎吾)はコミカルさで場を和ませつつ、佐久間(演:渡瀬恒彦)は圧倒的な存在感で物語の屋台骨を支えてくれました。

その後のリメイクでは、原田知世さん(1982年)、長澤まさみさん(2006年)、橋本環奈さん(2016年)など錚々たる女優陣が泉を演じてきましたが、

薬師丸ひろ子さんが演じた“初代・星泉”の持つオリジナリティと熱量は、時代を越えても色あせない“核”のような強さを持っていると私は思います。

『セーラー服と機関銃』ネタバレ注意・登場人物の最後と衝撃の展開

終盤に差しかかると、この物語は一気に“泣かせに”かかってきます。

友情、信頼、そして別れ――そのどれもが、ただ静かに、でも確実に胸を締めつけてくる。

中でも強烈に心を打つのが、佐久間の最期です。

彼はかつて警察官として“正義”を貫いていた男。そして今は、目高組の相談役という立場で、泉のそばに寄り添い続けてきた存在。

父親のようであり、恋人のようであり、どこか“誰よりも泉を理解している人”という、なんとも言葉にしがたい関係性を持った人物です。

そんな佐久間が、抗争のさなか、泉を庇って命を落とす。

銃声が響いた後の静けさと、泉の瞳に広がる絶望。言葉にならない哀しみ。

ここでの演出はあくまで静かで、決して派手じゃないのに、なぜか涙がこぼれてしまう。

そして、他の組員たちも次々と命を懸けて戦います。

一見すると頼りない中年男性たち。でも、彼らが泉のために命を投げ出す姿からは、誇りと信頼が痛いほど伝わってきます。

誰一人として“モブ”ではない。それぞれが“支える側のヒーロー”として物語に生きているのです。

この映画における“死”は、ただの衝撃的演出ではなく、“生きざまの証明”。

それぞれが何を信じ、誰のために生き、そして死んでいったのか。

そこにちゃんと意味があるからこそ、観る側の心にも、ずっしりと残るのです。

『セーラー服と機関銃』恋愛とは何か?星泉が見た“愛”の形

『セーラー服と機関銃』には、いわゆる王道の“恋愛描写”はあまり登場しません。

でも、それでもこの物語全体には、確かに“恋の気配”が静かに流れているんです。

泉にとって、佐久間はただの“組の相談役”ではなかったはず。

年齢も立場も違う。でもだからこそ、彼の存在がどこか安心できる、特別なものになっていたように思います。

その関係が“恋”だったのか、“家族のような愛”だったのか――それは、観る人によってきっと答えが違う。

けれど、泉が佐久間の死に触れたときに見せた、あの繊細な感情の揺れ。

それはまさに、初恋のような痛みと戸惑いに近いもので、胸を打たれました。

この作品で描かれる恋は、“語られない恋”です。

でもだからこそ、そこに込められた想いが余計に響く。

覚悟と成長の物語の中に、そっと混じる“人間くささ”が、この作品にリアリティとあたたかさを与えているんだと思います。

『セーラー服と機関銃』主題歌「夢の途中」とは?

『セーラー服と機関銃』を語るうえで、主題歌「夢の途中」は絶対に外せません。

作曲は来生たかおさん、作詞は来生えつこさん。兄妹による名コンビです。

元々は来生たかおさんご自身が歌っていた曲でしたが、映画の公開にあたり、薬師丸ひろ子さんが新たにカバー。

この瞬間に、ただの挿入歌だったはずの「夢の途中」が、物語そのものと深く結びつく“魂の一曲”へと昇華しました。

2つのバージョンには、それぞれ明確な違いがあります。

来生さんバージョンは、大人の目線で語られる“別れ”と“未練”が滲む楽曲。

一方、薬師丸さんが歌うと、そこには少女の初々しさや切なさ、そして押し殺されたような“決意”が感じられるのです。

特に映画のラスト、静かにこの曲が流れ出すタイミング。

佐久間を失った泉の心情と、旋律のひとつひとつがぴたりと重なる。

観客の胸にも、深く、深く刺さってくるんです。

アレンジも印象的。薬師丸さんのバージョンはテンポがゆっくりで、音数も抑えられていて、まるで泉の心の中の“静けさ”を代弁しているよう。

“夢”という言葉がここまで切なく響くのは、彼女が夢を見るにはあまりにも残酷な現実を背負ってしまったから。

音楽と物語が一体となって完成する――まさにその理想形が、この主題歌には詰まっているのだと思います。

『セーラー服と機関銃』エンディング・ラストシーンの深い意味

『セーラー服と機関銃』のラストシーンは、日本映画史に残る伝説のワンカットと言っても過言ではありません。

敵を前に、星泉が機関銃を構えて放つひとこと。

「カ・イ・カ・ン」

その言葉の持つ意味は、決してシンプルじゃない。

“スカッとした快感”というよりも、その奥に怒り、哀しみ、絶望、そしてほんのわずかな清算感――複雑な感情が絡み合っている。

泉はもう、ただの女子高生ではありません。

信じていた人を失い、仲間の死を目の当たりにし、それでも立ち上がるしかなかった。

あの瞬間の彼女の眼差しには、少女の儚さと、女性の覚悟が同時に宿っているように見えました。

演出も素晴らしい。

暗く静かな背景、無表情とも取れる彼女の決意、そして銃声――

どれもが過剰ではなく、むしろ抑制された表現によって、観る側の想像力を強く刺激してくる。

「少女が銃を撃つ」――その行為は、本来ならセンセーショナルにすぎるかもしれない。

でも、この映画ではそれを“覚悟の象徴”として描ききった。

だからこそ、観客はその一発を「理解」し、「共感」し、「心に刻む」ことができたんです。

星泉というキャラクターは、このシーンで“少女”から“覚悟を持った女性”へと生まれ変わります。

そしてその問いかけ――「あなたならどうする?」という静かなメッセージ――は、観る人の心に、いつまでも残り続けるのです。

『セーラー服と機関銃』なぜ今も語り継がれるのか?元ネタから見た普遍性

原作となっている赤川次郎さんの小説『セーラー服と機関銃』は、もともとミステリーという枠にありながら、どこか軽やかで、どこまでも読みやすい。

テンポのいい展開と、キャラクターの心理描写の深さが特徴で、当時の若い世代を一気に魅了しました。

“ライトノベルの先駆け”とも言えるこの作品の魅力は、映像化にあたってもきちんと受け継がれています。

何より中心にあるのは、「守るべきもののために戦う」という、時代や社会を超えて共感される普遍的なテーマ。

泉がヤクザの組長になる――それだけ聞くと突飛に感じる設定も、物語の背景には家族の死や人との絆という“誰もが持つ感情の根”がしっかりとある。

だからこそ、観客は驚きながらも自然と彼女の旅に心を重ねていくのです。

そして、“フィクションの中にリアルな人間ドラマを描く”というこの作品の手法は、その後の映画、ドラマ、アニメにまで多大な影響を与えました。

女子高生とヤクザ――今でこそ珍しくない設定も、当時はまさに“常識の壁”を破るチャレンジだったんですよね。

それを可能にしたのは、キャストの説得力と、演出の丁寧さ、そして音楽までを含めた“総合芸術としての完成度”。

薬師丸ひろ子さんの儚くも芯の通った演技、佐久間役・渡瀬恒彦さんの包容力ある存在感、そして個性派ぞろいの目高組の面々。

その全員が“自分の役を生きている”から、作品全体が濃密で、多層的なんです。

何度見ても新たな発見がある。

若い頃に観たときには“少女が銃を撃つ”という衝撃に惹かれ、大人になって観ると、その裏にある哀しみや決意が胸に刺さる。

そういう風に、時代や人生のフェーズによって受け取るものが変わっていく――

だからこそこの作品は、ただの“懐かしの名作”ではなく、“語り継がれる名作”として今も生き続けているんです。

まとめ/初代『セーラー服と機関銃』は永遠の名作】

初代『セーラー服と機関銃』――この映画は、単なる昔のヒット作ではありません。

それは、ひとりの少女が成長し、自分の居場所と信じられる仲間を見つけ、そして“覚悟”を持つまでの物語です。

そこには友情があり、別れがあり、恋に似た痛みがあり、そして何より“自分の意志で生きる”という強いメッセージが込められています。

薬師丸ひろ子さんの心を揺さぶる演技。

「夢の途中」がそっと背中を押すように流れるエンディング。

そして、あの伝説のセリフ――「カ・イ・カ・ン」

どれもが時代を超えて響く“名場面”であり、今なお新しい観客の心を捉えて離しません。

もしまだこの作品を観たことがないのなら、どうか一度、時間を取って触れてみてください。

そして、すでに観たことがある人も、あのラストの意味を改めて噛みしめてほしい。

もう一度“あの瞬間”に戻って、自分の中に何が残ったのかを感じてほしい。

快感――その言葉に込められた決意と痛み。

きっとあなたの心にも、何かが残るはずです。