2005年に公開され、多くの子供たちと、かつて子供だった大人たちの心を鷲掴みにした映画『妖怪大戦争』。神木隆之介さん演じる主人公タダシの冒険と成長を描いたこの物語には、個性豊かな妖怪たちが数多く登場しました。

中でも、言葉を話さず、ただ主人公の足元に寄り添い続けた小さな妖怪「すねこすり」の存在を忘れることはできないでしょう。 しかし、多くの人がこの映画を語る時、その愛らしさと共に思い出すのは、あまりにも衝撃的だった『妖怪大戦争』のすねこすりの最後のシーンではないでしょうか。

【ネタバレ考察】妖怪大戦争すねこすりの最後はなぜトラウマ?衝撃の結末に隠された三池監督の意図

本記事では、なぜあの結末が多くの観客にとって「トラウマ」として語り継がれるのか、そして、ただ「かわいそう」だけでは終わらない、三池崇史監督が仕掛けた深いメッセージについて、感想や評価を交えながら徹底的に考察していきます。

映画『妖怪大戦争』で最も愛された妖怪「すねこすり」の魅力

物語を深く考察する前に、まず「すねこすり」がどれほど魅力的で、観客にとって特別な存在だったのかを振り返っておきましょう。 彼の存在が大きければ大きいほど、その結末が与えた衝撃もまた大きくなるからです。

小さな守護者「すねこすり」とは?(2005年版)

岡山県の伝承に登場する妖怪「すねこすり」は、本来、夜道で人のすねに体をこすりつけて歩行を邪魔するだけの、比較的無害な存在として知られています。 しかし、三池崇史監督による2005年の『妖怪大戦争』では、その設定が大きくアレンジされました。 毛玉のような、あるいは子犬のような愛らしい姿でデザインされた本作のすねこすりは、臆病な少年タダシを勇気づけ、旅の供をする守護者のような役割を担います。

言葉は話せませんが、その表情や仕草は雄弁で、タダシへの深い愛情と信頼を表現していました。 このキャラクター造形の見事さが、まず多くの観客を虜にした第一の要因と言えるでしょう。 脚本を手掛けた三池崇史、澤村光彦、板倉剛彦の三氏は、この小さな妖怪に物語の「心」を託したのかもしれません。

なぜこれほど心を掴んだのか?健気さと可愛らしさの源泉

すねこすりの魅力は、単なるビジュアルの可愛さだけではありません。 彼の行動原理は一貫して「タダシを守ること」。 強大な敵に怯えるタダシのそばに黙って寄り添い、時には自らの小さな体でタダシを庇おうとする。 その健気な姿は、観る者の庇護欲を強く刺激しました。

特に、タダシが他の妖怪たちと打ち解けられない孤独な序盤において、唯一の味方であり続けたすねこすりの存在は、観客がタダシに感情移入する上で不可欠なものでした。 遠藤浩二氏が手掛けた音楽も、二人の絆を感動的に彩ります。 この純粋無垢な信頼関係の描写があったからこそ、後の悲劇がより一層、私たちの胸に突き刺さるのです。

※ネタバレ注意※ 語り継がれる衝撃の最後…すねこすりに何が起こったのか

※ネタバレ注意※ 語り継がれる衝撃の最後…すねこすりに何が起こったのか

ここからは、物語の核心に触れていきます。 まだ映画をご覧になっていない方、結末を知りたくない方はご注意ください。 あの忘れがたい「すねこすりの最後」を、順を追って振り返ります。

主人公タダシとの出会いと、深まる絆の描写

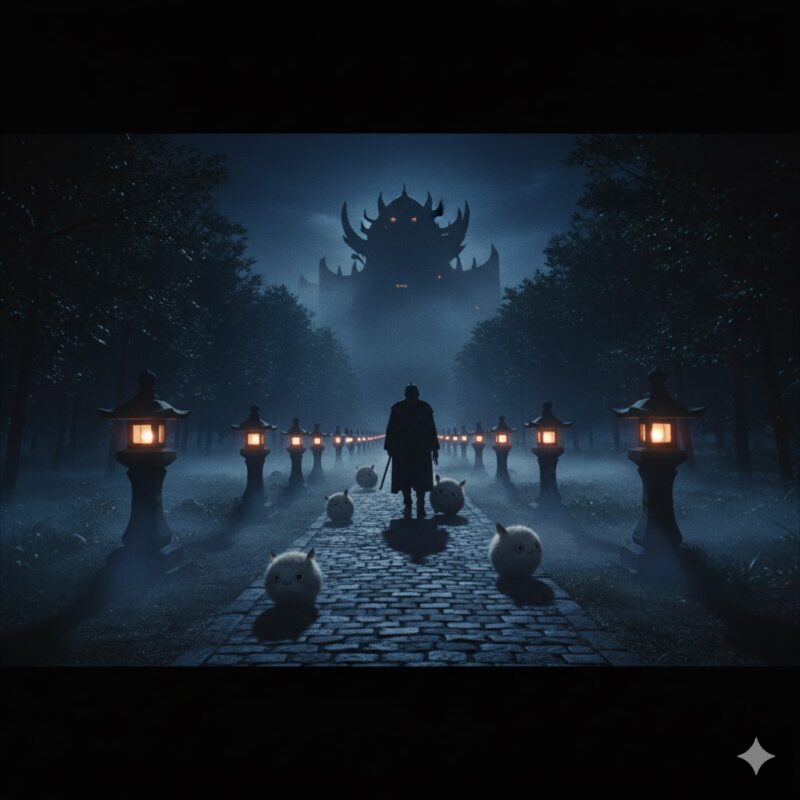

物語のクライマックス、タダシは仲間たちと共に、悪霊「ヨモツモノ」が作り出した巨大要塞に乗り込みます。 この悪霊は、捨てられた機械や道具の怨念が集まった存在であり、文明の闇を象徴しています。 仲間たちが次々と倒れていく絶望的な状況下でも、すねこすりはタダシの足元から離れません。 この要塞内部での冒険は、それまで築き上げてきた二人の絆の集大成とも言えるシーンの連続でした。

多くの観客が絶句した「改造」という悲劇的な結末

そして、運命の瞬間が訪れます。 敵との戦闘の最中、すねこすりは敵に捕らえられてしまいます。 タダシが助けようとしますが、間に合いません。 すねこすりは、無機質な機械と融合させられ、醜悪な「機械妖怪」へと改造されてしまうのです。 純粋な生命体であったはずのすねこすりが、かつての面影もない、鉄とコードにまみれた姿でタダシに襲いかかる。 このシーンは、多くの観客、特に子供たちにとって強烈なトラウマとなりました。 単なる「死」ではなく、「存在そのものを汚され、冒涜される」という残酷な描写は、三池監督作品特有の容赦のなさと言えるかもしれません。

「かわいそう」「トラウマ」SNSに溢れる悲しみの声

公開から長い年月が経った今でも、SNSやレビューサイトでは「すねこすりの最後」について語る声が後を絶ちません。

「子供の頃に見て号泣した。今でも忘れられないトラウマシーン」

「ただ殺されるより、あの機械にされるのが本当にキツかった。かわいそうすぎる」

「あのシーンがあったからこそ、タダシの最後の決意が際立ったのは分かる。でも、あまりにも悲しい」

こうした声からも、この結末がどれほど多くの人々の心に深く刻み込まれたかが分かります。 キャラクターグッズとして「すねこすりのぬいぐるみ」なども販売されただけに、その愛らしい姿とのギャップが、さらに悲しみを増幅させたのでしょう。

なぜ悲劇は必要だったのか?すねこすりの最後のシーンに込められたメッセージを考察

単なるショック描写で終わらせないのが、三池崇史監督の真骨頂です。 あの悲劇的な結末には、どのような意図やメッセージが込められていたのでしょうか。 ここでは、批評的な視点から深く考察していきます。

考察①:失われる純粋さの象徴と、痛烈な文明批判

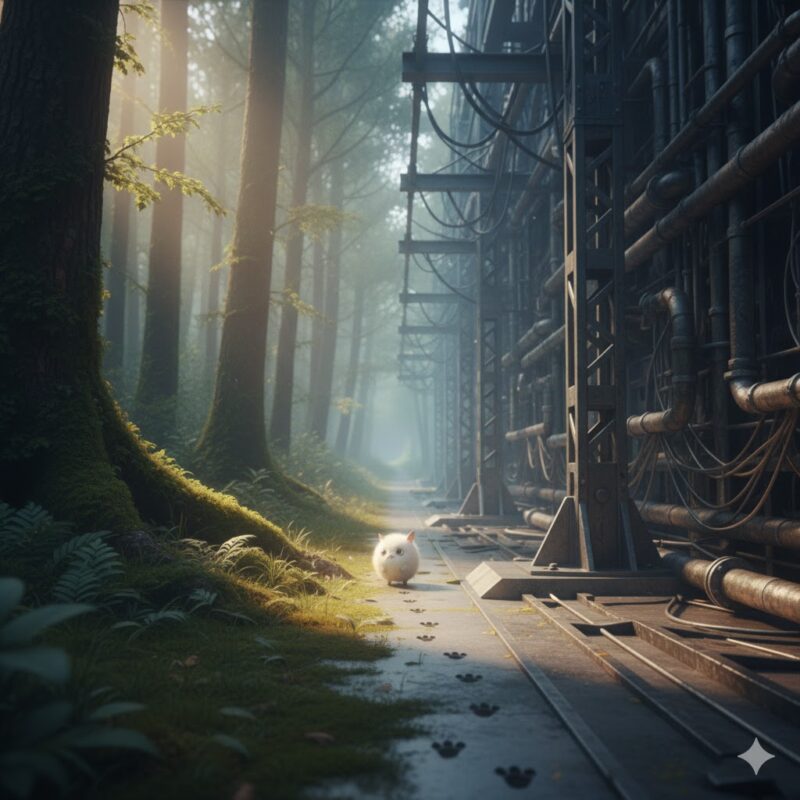

すねこすりは、自然界の精霊であり、純粋さや無垢の象徴です。 一方、彼を改造した敵は、人間によって作られ、捨てられた機械の怨念「ヨモツモノ」。 この対立構造は、「自然 vs 文明」という明確なテーマを示唆しています。

純粋なすねこすりが、無機質で冷たい機械に改造されるという展開は、近代化や工業化の過程で自然が破壊され、その純粋さが失われていくことへの痛烈なメタファーとして読み取れます。 子供向けのファンタジー映画の皮を被りながら、現代社会が抱える問題に対する強烈な風刺を忍ばせる。 これは、三池監督が様々な作品で用いてきた手法です。

考察②:主人公の成長を促すための「大きな犠牲」というテーマ

物語論において、主人公が大きな成長を遂げるためには、しばしば「最も大切なものを失う」という試練が与えられます。 臆病で気弱だった少年タダシが、世界を救う麒麟送子(きりんそうし)としての使命を全うするためには、決定的な覚悟が必要でした。

すねこすりという、彼にとって最も純粋で、守るべき存在を無残な形で奪われたこと。 この耐え難い喪失感が、タダシの怒りと悲しみを増幅させ、最後の敵に立ち向かうための最大の原動力となったのです。

つまり、すねこすりの犠牲は、物語を感動的なクライマックスへと導くための、計算された「装置」としての役割も担っていたと言えるでしょう。 それは残酷な選択ですが、物語に深みとカタルシスを生み出すための、極めて効果的な手法でもあります。

鬼才・三池崇史監督が描きたかったものとは?

三池崇史監督は、バイオレンス描写と、家族愛や子供の純粋さを描くことの両極を併せ持つ稀有な映画監督です。 彼の作品では、しばしば「痛み」が重要なテーマとなります。

『妖怪大戦争』も例外ではなく、すねこすりを失うという「心の痛み」を通じて、主人公タダシは成長し、観客は命の尊さや自然への畏敬の念を無意識に感じ取ります。 ただ楽しいだけの冒険譚で終わらせず、観客の心に忘れがたい爪痕を残すことで、映画が持つテーマをより強く訴えかける。 それが、鬼才・三池監督の狙いだったのではないでしょうか。

『妖怪大戦争』の総合的な評価は?海外の反応も紹介

なぜ悲劇は必要だったのか?すねこすりの最後のシーンに込められたメッセージを考察

すねこすりのシーンは衝撃的でしたが、映画全体としてはどのように評価されているのでしょうか。 国内外の評価を見てみましょう。

IMDbや国内レビューサイトでのスコアと評価

世界最大級の映画データベースであるIMDbでは、『The Great Yokai War』のタイトルでおおむね6点台(時期により変動)というスコアを獲得しています。

レビューを見ると、「日本の神話や妖怪文化がユニークで面白い」「VFXや特撮のクオリティが高い」といった好意的な評価が多く見られます。 一方で、「ストーリーが散漫」「一部の描写が子供には怖すぎる」といった批判もあり、まさにすねこすりのシーンがその代表例として挙げられることも少なくありません。

国内のレビューサイトでも、概ね「家族で楽しめるエンタメ大作」という評価が主流ですが、やはり「すねこすりのシーンだけは許せない」という声も根強く残っており、この映画を語る上で避けては通れない要素であることがわかります。

海外から見た「YOKAI」文化と本作の立ち位置

海外の観客にとって、「YOKAI」は日本のアニメやゲームを通じて知られる、非常にエキゾチックで魅力的な文化です。 本作は、そんな妖怪たちをオールスターで登場させ、最新の映像技術で描いた作品として、海外の日本文化ファンからも注目されました。

特に、CGだけに頼らず、着ぐるみや特殊メイクを多用した妖怪たちの造形は、「日本の特撮(TOKUSATSU)文化の粋を集めたもの」として高く評価されています。 すねこすりのような可愛らしい妖怪から、川姫(高橋真唯)のような美しい妖怪、加藤保憲(豊川悦司)のような恐ろしい敵役まで、その多様性が海外の観客を魅了した一因と言えるでしょう。

まとめ:すねこすりの最後は、私たちに何を問いかけるのか

まとめ:すねこすりの最後は、私たちに何を問いかけるのか

映画『妖怪大戦争』における、すねこすりの衝撃的な最後。 それは、単なる「かわいそう」なシーンとして消費されるべきものではありません。 私自身、初めて劇場で観たとき、そのあまりの展開に言葉を失いましたが、時を経て繰り返し観ることで、そこに込められた深いテーマ性を感じることができるようになりました。

純粋でか弱い存在が、文明の暴力によってその尊厳を奪われる悲劇。 そして、その喪失を乗り越えて成長する主人公の姿。 すねこすりの死は、私たち観客に「本当に守るべきものは何か」「失って初めて気づくものは何か」という普遍的な問いを投げかけます。 だからこそ、あのシーンは公開から年月が経った今もなお、多くの人々の心に残り、語り継がれているのではないでしょうか。

もしあなたが、すねこすりの結末に心を痛めた一人であるならば、その感情は決して間違いではありません。 そして、その悲しみの先に、制作者が伝えたかったメッセージについて、もう一度思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 あなたにとって、『妖怪大戦争』とすねこすりの物語は、どのような意味を持ちましたか?

FAQ:『妖怪大戦争』と「すねこすり」に関するよくある質問

- Q1: 2021年の『妖怪大戦争 ガーディアンズ』に、すねこすりは登場しますか?

- A1: はい、登場します。2005年版とはデザインや描かれ方が少し異なり、物語の中で主人公兄弟を支える存在として描かれる場面があります。

- Q2: すねこすりが改造された後、最後はどうなったのですか?

- A2: 終盤で、機械と融合させられた存在と対峙したタダシがそれを斬る展開があり、その後のエピローグでは“成長したタダシのそばにすねこすりが現れるが、彼には見えない”という描写があります。全員が元の姿に戻った/消滅したといった結末は明言されておらず、解釈の余地が残されています。

- Q3: なぜ「すねこすり」という名前の妖怪が選ばれたのでしょうか?

- A3: 原作や伝承では比較的地味な存在ですが、「足元にすり寄ってくる」という性質や名前の響きが、主人公に寄り添う健気なパートナー像に合致したためと考えられます。作品内での重要な役割は、映画オリジナルの創作要素です。

※記載内容には細心の注意を払っていますが、万一の誤りがあるといけません。各種クレジットや設定・登場情報などは、必ず公式リソース(配給元・制作会社・公式サイト・クレジット表記など)でもご確認ください。