山崎豊子先生の不朽の名作『白い巨塔』。

数々のドラマや映画になり、多くの人々を魅了し続けているこの作品ですが、その内容は時に「ひどい」と感じるほど生々しく、人間の欲望や組織の闇を描いています。

一体なぜ、これほどまでに辛い現実を突きつける作品が、時代を超えて「人気」を博しているのでしょうか?

本記事では、『白い巨塔』が描く「ひどい」真実に迫りながら、作品の「モデル」となったとされる「病院」や、衝撃的な「事件」、そして「実話」に基づいていると言われる描写の数々を深掘りしていきます

。特に、財前五郎らが関わる「裁判」の展開が「おかしい」と感じる視聴者がいるのはなぜか、その理由についても考察していきましょう。

『白い巨塔』ひどい現実とは? モデル病院と事件から紐解く、なぜ人気で、裁判は本当におかしいのか

※イメージです

山崎豊子先生の不朽の名作『白い巨塔』。

テレビドラマや映画でご覧になった方も多いのではないでしょうか?🎥

多くの人を惹きつける魅力にあふれる作品ですが、同時に「見ていてつらい…」「なんでこんなにひどいんだろう…」と感じる場面もたくさんありますよね。

でも、その「ひどい」と感じる部分にこそ、この作品が時代を超えて愛される理由が隠されているんです。

今回は、そんな『白い巨塔』の「ひどい」と感じる側面を、皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います!🔍

『白い巨塔』を見て「ひどい」と感じる一番の理由は、やはり登場人物たちの行動や、大学病院という組織の描かれ方にあるかもしれません。

人間の欲望や保身、そして権力争いが、生々しいほどリアルに描かれていますからね。💦

🏥 財前五郎先生の突き進む道:医療ミスと組織の「ひどい」隠蔽

※イメージです

物語の中心にいる外科医の財前五郎先生。類まれな手術の腕を持つ「天才」なのに、教授の座を巡る野心に囚われて、倫理的な一線をどんどん超えていく姿は、本当に見ていて胸が締め付けられますよね。💔

特に、佐々木庸平さんの医療過誤訴訟は、財前先生の「ひどさ」が際立つ場面です。

手術前の検査で見落としがあったかもしれないのに、自分の教授選という私欲のために無理に手術を進めてしまうなんて…。😢

そして、佐々木さんが亡くなった後も、自分の非を認めずに、部下にウソの証言をさせたり、カルテを書き換えたりするなんて、本当に「ひどい」話ですよね。

あの組織ぐるみの隠蔽工作は、見ていて怒りすら覚えます。

自分の保身のためなら何でもする、そんな人間の傲慢さがまざまざと描かれていて、私たちに「正義って何だろう?」と考えさせてくれます。

💧 「佐々木うざい」って声も? 被害者の切ない叫びと、その強い心

※イメージです

医療ミスの被害者である佐々木庸平さんの奥様、佐々木よし江さん。

彼女が夫の死の真相を究明するために、巨大な大学病院相手に一人で立ち向かう姿は、本当に見ていて心が痛みます。😢

中には、彼女の徹底した追求ぶりに対して「佐々木さん、ちょっとしつこいかな…?」「うざいと感じる時もある」という声も耳にします。

でも、考えてみてください。突然愛する人を失い、その死の原因が医療ミスかもしれないと疑いながら、医学の知識も財力もない一般市民が、権力を持つ病院に立ち向かうって、どれだけ大変なことでしょう?🥺

彼女の感情的な訴えや、決して諦めない執念は、すべて夫への愛と、真実を求める切実な願いからきているんです。

彼女の「ひどい」と感じるほどの強さは、まさに被害者の苦悩と、それに立ち向かう強い意志の表れ。その「うざさ」さえも、作品の重要なメッセージを私たちに伝えてくれているんですね。

🐍 教授選の泥沼劇:医局に潜む「ひどい」人間関係

※イメージです

『白い巨塔』に登場する大学病院の医局は、まさに人間の欲望が渦巻く「ひどい」場所として描かれていますよね。😩

教授の座を巡る選挙(教授選)は、学術的な能力や患者さんへの貢献度よりも、派閥争いや裏工作、そしてお金が重視されるなんて、信じられないような現実です。

教授や助教授たちが、自分の地位や名誉のために、部下を都合よく使ったり、ライバルを蹴落とそうとしたりする姿は、本当に見ていて胸糞が悪くなるほど「ひどい」ですよね。💦

本来なら学問と医療の発展のためにあるべき場所が、いかに人間の醜い部分に染まっていたか…。

これは、山崎豊子先生が徹底的な取材に基づいて描いた、当時の日本の大学病院の「ひどい」現実の一端だったと言われています。

⚖️ 「白い巨塔 裁判 おかしい」:真実がねじ曲げられる「ひどい」法廷

※イメージです

佐々木さんの医療過誤訴訟における裁判の描写も、私たちに「おかしい」「ひどい」と感じさせる場面の連続です。😩

大学病院側は、自分の組織を守るために、平気でウソの証言をしたり、証拠を隠そうとしたりします。

中には、裁判官や証人の中にも、財前先生側の圧力や自分たちの都合で、公正な判断が揺らいでしまう人もいるんです。

本来、真実を追求し、正義が実現されるべき場所であるはずの法廷が、いかに人間の権力やお金、そして組織の都合によって簡単にねじ曲げられてしまうか…。

それは、本当に「ひどい」現実ですよね。🥲

最終的には、里見脩二先生や柳原雅博先生といった良心的な医師たちの勇気ある行動によって真実が明らかになりますが、そこに至るまでの道のりは、私たちに「正義って一体何だろう?」と深く考えさせられます。

🧐 『白い巨塔』が「ひどい」のに、なぜこんなに人気なの? その「実話」と「モデル」が持つ力

※イメージです

『白い巨塔』の描写は、時に「ひどい」と感じるほど生々しいですが、それが逆に、この作品が半世紀以上も多くの人に愛され続ける理由でもあります。

その「ひどい」リアルさには、私たちの心を揺さぶる「実話」や「モデル」に通じる普遍的な真実が隠されているんです。🌟

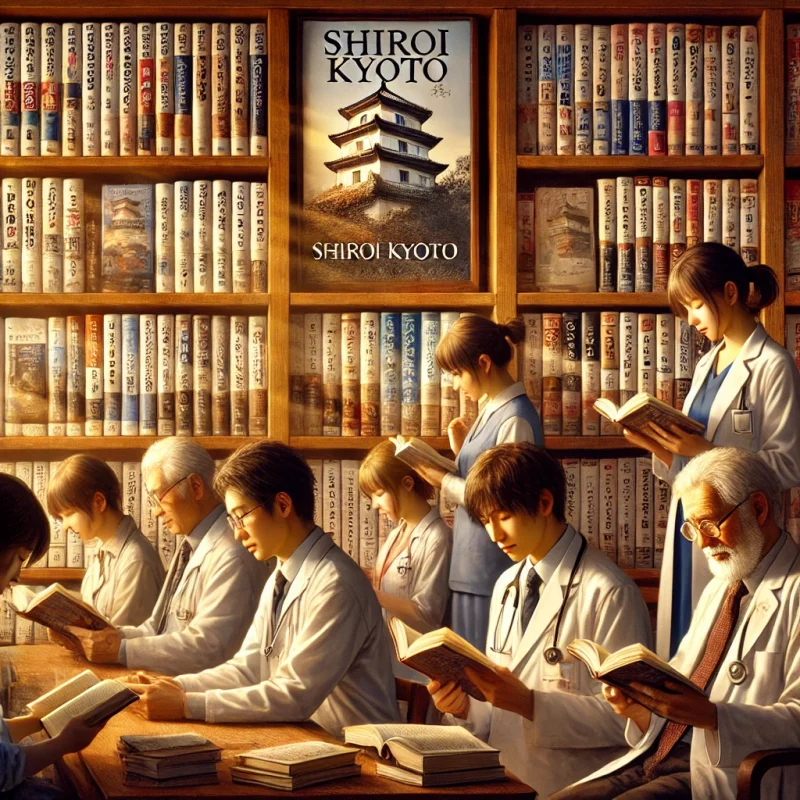

📚 「白い巨塔 実話」が突きつける、時代を超えた医療界の課題

『白い巨塔』は、特定の事件をそのまま描いた「実話」ではないと言われています。

しかし、山崎豊子先生が膨大な時間をかけて医療現場を取材し、その事実を基に物語を緻密に作り上げたため、まるでドキュメンタリーのように感じられます。

教授選の裏側や医療ミスが起きた時の病院側の対応など、作中の「ひどい」描写の数々は、当時実際にあった、あるいは起こりうる現実を写し取っていると言われています。

ある現役の大学教授が自身の経験を基に書いた本が「ほぼほぼ実話」と語られるほど、作品が描く「ひどい」現実は、フィクションの枠を超えた真実味を帯びているんです。

この「実話」に通じるリアリティこそが、作品が多くの人に「なぜ 人気」なのかという疑問の答えの一つであり、私たちが医療というものについて深く考えるきっかけを与えてくれるんですね。🧐

🏘️ 「モデル病院」が暴き出す、大学病院の「ひどい」体質

※イメージです

作中に登場する浪速大学医学部は、大阪大学医学部が主要な「モデル病院」であると広く言われています。

小説が連載された1960年代、大阪大学病院の医局制度や教授の絶大な権力構造は、作中の「ひどい」描写と驚くほど似ていたそうです。

これは、大学病院が、表向きは最先端の医療と学問の場である一方で、その内側には「封建的な人間関係」や「特殊な組織」という「ひどい」闇を抱えていたことを示しています。

「金沢大学もモデルの一つなのでは?」という声も稀に聞かれますが、これは特定の大学に限定されるのではなく、当時の日本の多くの大学病院が、多かれ少なかれこうした「ひどい」構造を共通して持っていたからだと考えられます。

作品のリアリティが、多くの人に「自分の病院もこんな感じだった」と感じさせた結果なんですね。🏥

※イメージです

歴代の『白い巨塔』ドラマでは、時に「ミスキャスト」という声が上がることがありました。

例えば、2019年版で財前五郎を演じた岡田准一さんや、里見脩二を演じた松山ケンイチさん、東佐枝子を演じた飯豊まりえさんなどに対して、様々な意見が聞かれましたよね。

これは、田宮二郎さんや唐沢寿明さんといった歴代の素晴らしい俳優さんが、それぞれの財前像を強く打ち立ててきたからこそ生まれる議論です。

でも、この「ミスキャスト」を巡る議論そのものが、『白い巨塔』という作品のキャラクター像がいかに奥深く、多様な解釈ができるかを物語っています。

例えば、岡田准一さんが演じた「ダークな財前」は、従来のイメージとは違う新たな魅力を引き出したという評価もあります。

同じ役でも演じる人が変われば、その「ひどい」部分の表現も変わり、作品の新たな側面を発見できるのは、傑作ならではの楽しみ方と言えるかもしれませんね!✨

📈 なぜ「ひどい」のに「人気」なの? その普遍性が心を掴む理由

※イメージです

これだけ「ひどい」現実を描いているのに、どうして『白い巨塔』はこれほどまでに「なぜ 人気」なのでしょうか?🤔

その答えは、作品が持つ普遍的なテーマにあります。

出世欲や権力争い、保身といった人間の醜い側面は、医療界に限らず、どんな組織や社会にも存在するからです。

私たちは、作中の「ひどい」世界に、自分たちの身近にある問題や人間関係の葛藤を重ね合わせて共感します。

そして、医師としての倫理と組織の論理の間で葛藤する人間ドラマは、善悪だけでは割り切れない人間の複雑さを描き出し、私たちに深い洞察を与えてくれます。

この剥き出しの人間描写こそが、作品の「ひどい」側面を乗り越えて、多くの人々に感動と示唆を与え、強い印象を残す、何よりの理由なんです。😊

🏆 「歴代評価」と「どれが一番」? 世代を超えて語り継がれる傑作の証明

※イメージです

『白い巨塔』は、小説から映画、そして歴代のテレビドラマ版(1978年版、2003年版、2019年版など)がそれぞれ高い「歴代 評価」を得ています。

そのため、「どれが一番」かを巡る議論は、ファンの中で永遠のテーマとなっていますよね!🤔

1978年版の田宮二郎さんの財前先生は、まさに社会現象を巻き起こすほどの衝撃を与えましたし、2003年版の唐沢寿明さんの財前先生は、特に医療関係者の方々から「現代の決定版」として絶大な支持を得ています。

各作品が異なる時代背景や演出、キャストの解釈によって、それぞれ異なる「ひどい」現実の側面や、人間の業を強調しているのが面白いところです。

この多様な表現が受け入れられ、それぞれの作品が愛されていること自体が、『白い巨塔』という作品の持つ普遍的なテーマ性と、時代を超えて深く考察されるべき傑作であることを証明していると言えるでしょう。👏

『白い巨塔』ひどい 実話 モデル 事件:まとめ

※イメージです

『白い巨塔』が描く「ひどい」世界は、財前先生の医療過誤や自己保身、医局内の権力闘争、真実が歪められる裁判といった物語内の「事件」によって深く形成されています。

これらの描写は、当時の日本の大学病院をモデルとした「実話」に基づくリアリティに根ざしており、特定のモデル病院(大阪大学など)だけでなく、当時の多くの病院に共通する普遍的な構造問題を示唆しています。

時に「ミスキャスト」や「佐々木うざい」といった意見が聞かれることもありますが、これらは作品の持つ強烈なテーマやキャラクターへの深い感情移入の裏返しであり、作品が描く「ひどい」現実に真剣に向き合った結果生じるものです。

そして、これほどまでに「ひどい」現実を描きながらも、この作品が時代を超えて「なぜ 人気」であり、「歴代 評価」が高いのは、人間の本質的な業と社会の構造的な問題を深く抉り出し、私たちに普遍的な問いを投げかけ続けているからに他なりません。

『白い巨塔』は、単に医療のドラマとしてだけでなく、人間の弱さや強さ、社会の不条理を描いた、まさに「人生の教科書」のような作品と言えるでしょう。

この作品を通じて、皆さんが何か新しい発見や気づきを得られることを願っています!💖