映画『戦場のピアニスト』は、単なる戦争映画という枠を超え、極限状態における人間の尊厳と、音楽の持つ普遍的な力を描いた傑作です。2002年に公開され、ロマン・ポランスキー監督が自身のホロコースト体験を重ね合わせながら作り上げたこの作品は、世界中で高い評価を受けました。

物語の主人公は、実在のユダヤ系ポーランド人ピアニスト、ヴワディスワフ・シュピルマン(Władysław Szpilman)です。第二次世界大戦下のワルシャワを舞台に、ナチス・ドイツの占領下で、家族との悲劇的な別れ、ゲットーでの過酷な生活、そして孤独な隠遁生活を強いられる彼の壮絶なサバイバルが描かれます。

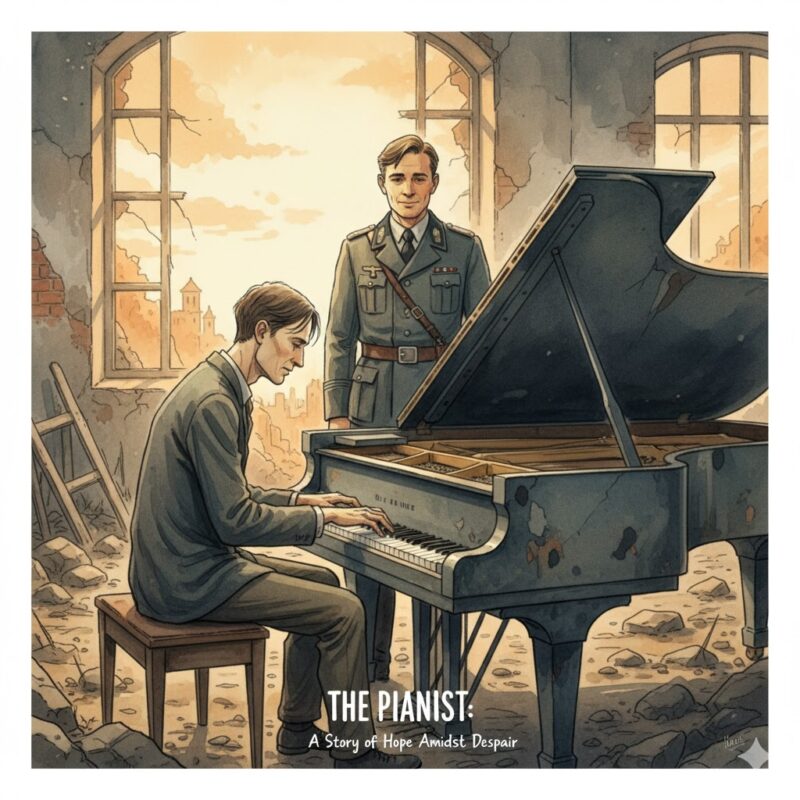

この映画の魅力は、凄惨な現実を直視しながらも、一筋の希望を決して手放さない主人公の姿にあります。特に、物語の終盤で彼を救うことになるドイツ国防軍の将校との出会いは、まさに奇跡。敵と味方の境界を超えた人間同士の「共鳴」が描かれるシーンは、観る者すべての心を揺さぶります。

本記事では、この映画が持つ感動の核心に迫ります。なぜ、ドイツ将校はシュピルマンを助けたのか。クライマックスで演奏された「最後の曲」に込められた意味とは何だったのか。

そして、映画の裏側で、彼らを待ち受けていた悲劇的な「その後」はどうだったのか。ネタバレを含みますので、これから映画をご覧になる方はご注意くださいね。この物語が私たちに伝えるメッセージを、一緒に深く掘り下げていきましょう。

クライマックスを彩る『戦場のピアニスト 最後の曲』の意味

クライマックスを彩る『戦場のピアニスト 最後の曲』の意味

映画のハイライトであり、多くの観客が涙したシーン。それが、廃墟と化したワルシャワの一室で、シュピルマンがドイツ将校ヴィルム・ホーゼンフェルトの前でピアノを演奏する場面です。

この極限の状況下で演奏された曲こそが、フレデリック・ショパンの「バラード第1番 ト短調 Op. 23」でした。なお史実の記録では初対面時に弾かれたのは「夜想曲 嬰ハ短調(遺作)」とされ、映画ではドラマ性を高めるために曲が置き換えられている点を押さえておきたいところです。

音楽が持つ「救済」の力

ホーゼンフェルトが命の危険を冒してまでシュピルマンを助けた理由として、既存記事では「人道的な信念」や「反ナチ的な思想」が挙げられています。それは間違いありません。しかし、その信念を揺るぎないものにした決定的な要素こそ、このバラードの演奏だったと言えるでしょう。

ショパンのバラード第1番は、単なる美しい曲ではありません。激しく情熱的な部分と、深く沈み込むような悲壮感、そして力強い希望が渾然一体となった、ドラマティックな構成を持っています。それは、まさにシュピルマンが体験してきた激動の人生そのものを音にしたかのようでした。

長期間、ろくに食事もとれず、体も凍えるような寒さにさらされ、ピアニストとしての技術も衰えていたシュピルマンですが、全身全霊を込めてこの曲を弾ききります。それは彼にとって、自身の生存証明であり、ピアニストとしての魂の叫びでした。

一方、ホーゼンフェルトは、この演奏を聴くことで、目の前のやせ細った男が、単なる「ユダヤ人」や「敵」ではなく、自分と同じように芸術を愛し、才能を持つ一人の人間であることを認識します。音楽は、ナチスが植え付けようとした人種的な偏見や憎悪の壁を一瞬で打ち破り、二人の間に人間同士の「共鳴」を生み出しました。

このシーンにおける音楽の力は、「人間性を肯定する力」です。戦争がすべてを破壊し、人々から人間らしさを奪おうとする中で、ショパンの音楽は、ホーゼンフェルトの心の奥底に残されていた良心を呼び覚まし、「助ける」という人道的な行為へと駆り立てたのです。

この「最後の曲」が、文字通りシュピルマンの人生を救ったのです。

『戦場のピアニスト 最後』:映画が描かなかった人々の終焉

『戦場のピアニスト 最後』:映画が描かなかった人々の終焉

映画の結末は、シュピルマンが終戦後に再び舞台に上がり、ショパンの「華麗なる大ポロネーズ」を演奏する姿で幕を閉じます。彼の生還に感動するとともに、彼を救ったホーゼンフェルト大尉の運命も気になりますよね。既存の記事では、彼の名誉回復について軽く触れられていますが、ここでは彼の悲劇的な最期と、シュピルマンが彼のために尽くした戦後の努力に焦点を当てて深掘りしましょう。

悲劇的な『戦場のピアニスト 最後』:ホーゼンフェルトの終焉

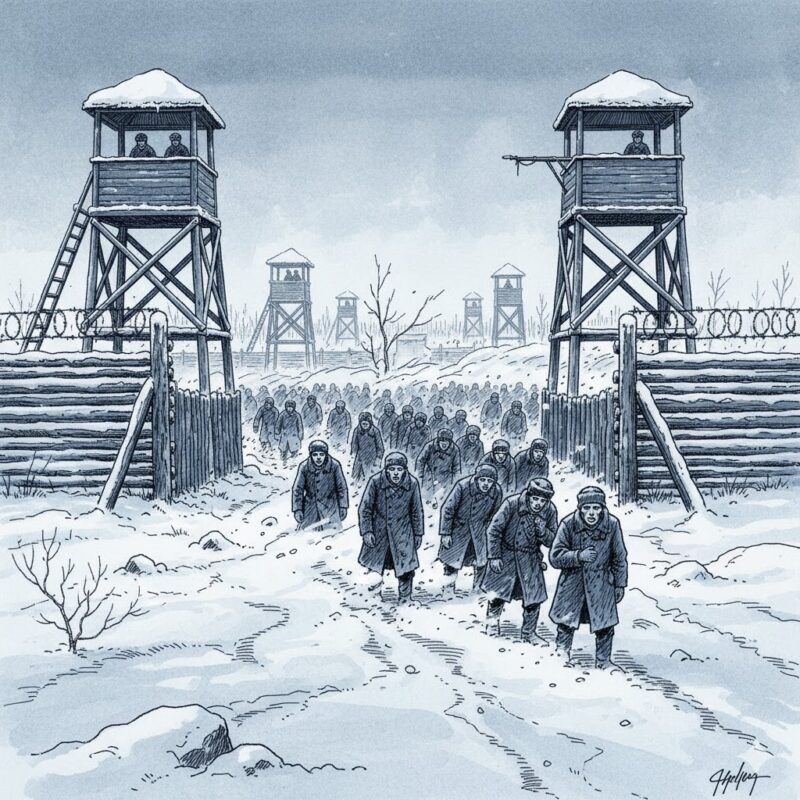

ホーゼンフェルトは、シュピルマンを助けた後、終戦直前にソ連軍の捕虜となります。彼はユダヤ人やポーランド人を救ったという自らの行為を訴えますが、ソ連軍は彼の言葉を信じませんでした。それどころか、彼はドイツ国防軍の将校として「戦争犯罪人」の烙印を押されてしまいます。

シュピルマンはホーゼンフェルトを救おうと、戦後に音楽家として再建されたポーランド全土で、彼の居場所を捜し、有力者に働きかけます。シュピルマンにとって、ホーゼンフェルトは命の恩人であり、彼を救うことは、戦争の中で見失いかけた人間性を取り戻すための責務でもありました。

しかし、当時のソ連との政治的状況や、ソ連側の彼に対する強固な不信感、そして何よりも情報が非常に乏しい状況が重なり、シュピルマンの努力は報われませんでした。

ホーゼンフェルトは、1952年、ソ連のスターリングラード近郊の収容所で、凄惨な捕虜生活の末に亡くなります。彼の享年はわずか57歳でした。人道的信念に基づき、多くの命を救いながら、彼は自らの善行が認められることもなく、敵国の捕虜として、過酷な環境下でその短い生涯を終えました。

史実が教える「人道の灯」の重み

シュピルマンは恩人を救えなかったことを生涯のトラウマとして抱えましたが、彼の努力は決して無駄ではありませんでした。戦後、ホーゼンフェルトの日記が発見され、彼がどれほど多くの人々の命を救おうとしていたかという事実が明るみに出ます。

そして、シュピルマンの証言と、ホーゼンフェルトに救われた他の人々の証言が集められた結果、彼の死から数十年後の2009年になって、イスラエル政府から「諸国民の中の正義の人」という最高の称号が贈られました。この称号は、ホロコーストにおいてユダヤ人を救った非ユダヤ人に贈られるもので、彼の行動が真に人道的なものであったことが、国際的に認められた証です。

ホーゼンフェルトの最期は悲劇的でしたが、彼の行動は間違いなく戦争の闇の中に灯された一筋の光でした。映画の「最後」はシュピルマンの再起で終わりますが、その裏には、命を懸けて善意を貫いた一人のドイツ人将校の壮絶な運命があったことを、私たちは忘れてはなりません。

チェリスト『戦場のピアニスト ドロタ』の役割と象徴

チェリスト『戦場のピアニスト ドロタ』の役割と象徴

映画『戦場のピアニスト』では、主人公の人生を支える女性たちが複数登場しますが、その中でも特に印象的なのが、チェリストの友人ドロタです。

彼女はシュピルマンの才能を認め、戦前の平和な頃から彼と親交があり、ゲットーから逃れた後の彼の隠れ家探しにも尽力してくれます。しかし、既存記事にもあったように、実はドロタは実在の人物ではない(映画オリジナルの架空キャラクターとされる)存在です。原作に直接のモデルは確認されず、シュピルマンの人生に関わった複数の女性の要素を組み合わせたキャラクターと広く解説されています。

では、なぜ監督ロマン・ポランスキーは、史実をベースにしたこの映画に、あえて架空の女性キャラクターを登場させたのでしょうか? そこには、ドロタが象徴する非常に重要な役割があると考えられます。

ドロタが象徴する「失われた芸術と希望」

ドロタはシュピルマンと同じく、音楽家、それもチェロ奏者です。

-

戦前の「芸術と平和」の象徴: 彼女とのシーンは、ナチス侵攻前のワルシャワの、穏やかで文化的な雰囲気を伝えています。彼女の存在は、シュピルマンが失った「すべてが美しく、音楽に満ちていた平和な過去」を象徴しています。観客はドロタを通じて、戦争によって破壊される前の、ユダヤ系ポーランド人音楽家の豊かな日常を垣間見ることができます。

-

人間性の回復と繋がりの象徴: ゲットーから逃れ、孤独な隠遁生活を送るシュピルマンにとって、ドロタとの再会は、自身が「ピアニスト」であり「人間」であったことを確認する重要な瞬間でした。彼女とその夫が命がけで彼を匿うという行為は、人種や立場の違いを超えた人間の絆、そして芸術への深い愛が、いかに強力な救いの手となり得るかを示しています。彼女を登場させることで、シュピルマンが「孤独」から「繋がりのある世界」へと引き戻されるプロセスが、よりドラマティックに強調されるのです。

芸術家としての共感性

彼女はチェリストであるため、シュピルマンの音楽家としての苦悩を深く理解できる人物として描かれています。この共感性こそが、「助ける理由」に説得力を加えています。彼女は単なる支援者ではなく、シュピルマンの魂の代弁者でもあったのです。

ドロタという架空のキャラクターを登場させることで、監督は史実の正確さを保ちつつも、映画としてのメッセージ性や感情的な深みを増すことに成功しました。彼女の存在は、破壊し尽くされた世界の中で、それでも失ってはいけない「希望」と「美」を象徴しているのです。

『戦場のピアニスト』まとめ

『戦場のピアニスト』まとめ

『戦場のピアニスト』は、一人のピアニストのサバイバルを通して、戦争の非情さと、そこに抗う人間の善意を描き切った感動の作品です。

クライマックスの「最後の曲」は、単なる背景音楽ではなく、ホーゼンフェルトの心を突き動かし、シュピルマンの命を救った「人間性の証」でした。そして、ドロタという架空の人物は、失われた希望と芸術を象徴し、物語に深い感情的な奥行きを与えてくれました。

しかし、その裏側で、命を救ったホーゼンフェルトの悲劇的な最期を知るとき、私たちは戦争の本当の残酷さを痛感します。善人が必ず報われるわけではない、という厳しい現実を突きつけられるのです。

それでも、彼の行動が何十年も経て「正義の人」として認められたように、この映画は私たちに、極限状態であっても「人道」を貫くことの尊さを教えてくれます。この重厚な物語を、ぜひもう一度、深い考察とともに鑑賞してみてはいかがでしょうか?✨

注記:情報に万が一誤りがあるといけないため、最終的には公式情報や一次資料(映画公式資料、ヤド・ヴァシェムなどの公的機関の記録等)で必ずご確認ください。